大規模経営と“現代的個別経営”の併存をどう構想するか?

総合地球環境学研究所 荘林 幹太郎(第3345号 令和8年1月12日)

1. 大規模化の進展と個別経営の価値を改めて捉え直す

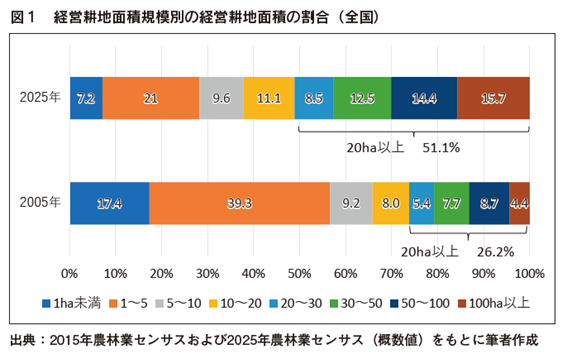

日本農業、その中でも水田農業は、戦後最大の構造変革の後半にさしかかっているのではないかと思います。そのことはさまざまな統計データからも明らかです。たとえば、2005年には20ha以上の経営規模を有する経営体が耕作する面積は全農地面積の26%にすぎませんでした。つい先日概要値が明らかになった2025年の農業センサスではその数値が51%と約2倍に拡大しており、水田農業の規模拡大が大きな影響を与えていると思われます。かつて1経営体当たりの平均規模が15haを超える大潟村の八郎潟干拓地は北海道を除くと圧倒的な大規模農家の集積地でした。しかしながら今やそのサイズを超える経営体が日本の農地の半分以上を耕作しています。

このような構造変革の背景にはもちろん農家数、とくに水田農家数の急減があります。これも直近の農業センサスによると、農業経営体数は2015年の約138万から2025年には83万と10年間で約40%が減少しています。また最近5年間の変化で見ると、北海道については経営耕地面積が100ha以上の農業経営体のみが増加し、それ以外の経営規模の経営体はすべて減少しています。都府県で見ても、増加しているのは10ha以上の経営体のみです。経営体数を千単位で表示したデータからの推計値なので正確性には欠けますが、2025年の経営体のうち、20ha以上を経営する経営体は約4%にすぎず、4%の経営体が上記の通り51%の農地を耕作しているのです。

このような規模拡大において大きな役割を果たしているのが組織的な経営体です。農水省の統計では、2020年から農業経営体を「個人経営体」と「団体経営体」に大別しています。個人経営体は法人化されていない個人経営体を指し、団体経営体は法人、非法人にかかわらず集落営農組織や会社化された組織です(いわゆる1戸1法人の経営体も団体経営体に区分されているので、少しややこしいのですが)。依然として数のうえでは個人経営体が圧倒的で、2025年センサスでは83万の農業経営体のうち個人経営体が79万を占めています。しかしながら経営規模は、2020年で見るとコメ・大豆・小麦等の土地利用型作物については団体経営体が平均で27.7haだったのに対して、個人経営体のうち農業所得が所得の半分を超えている主業経営体でも8.5haにとどまっていました(農林水産省(2024)「基本計画策定に向けた検討の視点 我が国の食料供給(農地、人、技術)」)。2020年に比して、個人経営体は23・9%減少したのに対して、団体経営体は2.9%増大しているので、2025年の数字で見ればさらに団体経営体の相対的重要性が増加していると思われます。

コメを中心とする土地利用型作物については少なくとも一定の経営規模までは経営面積の拡大に応じて単位面積当たりの生産費は低減していきます。大規模法人は広範囲の農地を耕作することにより作業の標準化や機械の高稼働によりコストを抑え、安定的に農地を維持できるというメリットを有しています。水田が荒れれば、雑草繁茂や獣害の増加だけでなく、排水機能の低下など、地域全体の生活環境にも負荷がかかります。平場地域では、集落営農組織のみならず企業的な経営を行う大規模法人が「農地の最後の受け手」として存在している地域も増えています。

しかしその一方で、個別経営体、あるいは2015年のセンサスまでは家族経営体と呼称されていた経営形態の価値も依然として大きいものがあると私は考えます。個別経営というと「家族農業=小規模農家」とイメージされるかもしれませんが、現在の個別経営体は規模のみならず多様化が進んでいます。異業種から農業に挑戦する人、IT企業出身でデータ分析を活かす農業者、都市部から移住してきた新規就農者、50代以降で第二の人生として農業を選ぶ人など、背景はさまざまです。「経営判断として作目を選び、投資を行い、販路を開拓する」経営者像も個別経営体の一つのイメージとして定着しつつあると思います。

私が親しくさせていただいている「個別経営体」の方は、約30haの水田経営耕地を完全にお一人で担っておられます。そのうえで、年間の総労働時間を2000時間程度にするためのさまざまな経営上の工夫を行っておられます。先に挙げた大潟村でも500戸弱の農家が平均20haの耕地を先進的な方法で経営されています。実際、20ha程度の現代的な文脈では中規模経営であっても、ICTを用いた精密農業、直販や加工の導入、労働ピークを平準化する作業体系の工夫により、十分に成り立つモデルは多数存在します。農水省の試算によれば、農業所得をコメ生産で500万円以上にするためには、15~20haの経営規模が必要としています(上述の農林水産省資料)。これらの個別経営者の多くは、農業を「自分でデザインする職業」として魅力的にしています。大規模法人の雇用労働では得にくい、この「裁量の大きさ」「挑戦機会」は農業の重要な魅力の一つではないかと思います。

さらに、個別経営は地域コミュニティの中心でもあります。消防団、水利組合、土地改良区、自治会の支援などの農村地域の社会機能の多くを、個別農家が担ってきました。集落営農組織はもとより企業的な大規模法人の経営者の皆さんももちろんそのような重要な役割を担っておられます。しかしながら、個別経営体の皆さんの地域への関与の重要性は、経営者として一定の人数が地域に対して主体的な関与を持ちうるという点にあるように思います。個別経営が主体の地域で個別経営が急速に減少すれば、「農地は守られても地域社会が維持できない」という事態が現実のものになります。

このような事情を踏まえると個別経営体と大規模団体経営体がマクロに見てどのように併存するかが大きな課題となると考えます。しかし個別経営体は大規模経営体が増加するにしたがい「生産性格差による市場競争の不利」に直面します。大規模経営体は機械稼働率が高く、省力化によって単位作業コストが大幅に下がります。米価が下落すれば、個別経営体は、同じ市場価格で販売する限り、構造的に不利な立場に置かれます。市場に任せれば、土地利用型農業は自然と大規模化へ収れんする可能性は常にあります。

2. 「併存モデル」をどう構想するかは多くの国で重要な政策事項

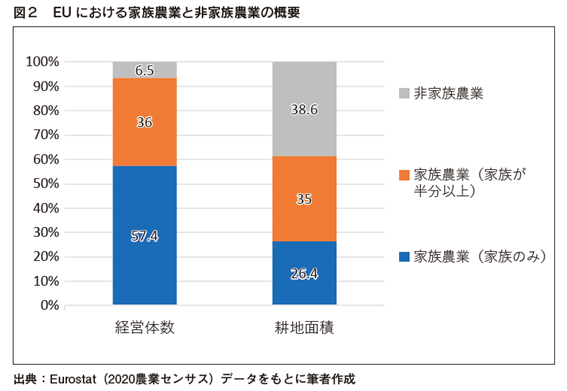

企業的大規模経営と個別経営体の併存をどう考えるかは他のOECD諸国(先進国が加盟する国際機関)の多くでも伝統的に大きな課題となっています。そのことは、たとえば農業統計の調査項目を見るだけでも十分に理解できます。EU(欧州連合)では我が国で言う農業経営体を、家族農業と非家族農業に大別したうえで家族農業を農場労働のうち50%以上を家族に依存している経営と定義しています。さらに家族農業を、家族のみに労働を依存しているものと、家族外の労働に依存しているものに区分しています。これら3類型ごとを経営体数で見ると圧倒的に家族農業が多いのですが(家族のみに依存する家族農業が57・4%、家族以外にも依存する家族農業が36%、非家族農業は6.5%。数字はいずれも2020年のもの。以下同じ)、経営耕作地面積の合計で見ると家族農業のシェアは61.4%に低下し、非家族農業が38.6%に達しています。

一方、経営規模別の数値を見ると、全体の経営体数の7.5%の経営体が50ha以上の経営規模を有し全経営耕作面積の68.2%を耕作しています。非家族農業の耕作面積シェアが38.6%に対して50ha以上の大規模経営体のそれが68.2%ということは、相当数の家族農業が大規模経営体になっていることを示唆しています。

このような中で、EUでは大規模農家に対する直接支払の一部を小規模農家(その多くは家族経営体です)に対して再配分することを共通農業政策で義務付けるなど、家族農業を支援する政策を実施していることも、家族農業と非家族農業、あるいは企業的農業との共存への政策意図を示しています。経営規模が拡大することにより生産費は下がることから、相対的な小規模農家の不利性を補うという趣旨がこめられています。

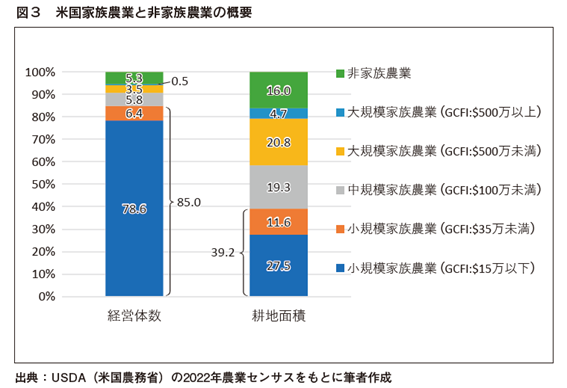

米国においても同様です。経営類型を家族農業と非家族農業に分類し、家族農業は家族が農業経営の半分以上を「所有」しているものと定義しています。そのうえで、家族農業を小規模、中規模、大規模に細分類し、分類基準はGCFI(総現金農業収入:作物および家畜の販売収入、生産契約に基づく出荷収入、政府支払および農業関連収入を合算した現金ベースからなる農業総収入)によっています(正確には小規模農家と大規模農家についてはそれぞれやはりGCFIに基づきさらに2分割しているので、全部で家族農業は5分類されています)。もちろん、米国の「家族農業」はその規模で見ると日本の個別経営体とは全く異なりますが、重要なポイントは家族農業を政策価値判断の際の重要な考慮要素としていることです。

そのようなことを前提としつつ、米国における家族農業の位置づけもみておきましょう(数字はすべて2022年の米国農業センサス)。非家族農業経営体は全体経営体数190万のうちの10万で5.3%のシェアとなっており、これらの経営体が15.9%の農地を耕作しています。これだけを見ると、非家族農業の位置づけは思いのほか大きくないように見えます。ただ、平均経営規模で見ると、中規模家族農業でも622haに達しており、非家族農業よりも大きいことを考えると、この数字をもって、非家族農業あるいは家族農業の位置づけを判断するのは早計でしょう。一方で、小規模家族農業の中でも低位の経営規模の経営体の平均耕作面積は66haであり我々でも家族農業として「イメージ」できる範囲になっています。この階層の家族経営体が戸数で全体の78.6%を占め全体の農地の27.5%を耕作していること、あるいは小規模家族農業全体の階層で見ると、全体の85%の農家が39.2%の農地を耕作していることを見ると、農地の過半は中規模以上の、日本の感覚で見ると考えられないような大規模な家族農業と非家族農業により耕作されているものの、米国においても依然として伝統的なイメージの家族農業の重みが理解できます。実際、米国農務省は小規模家族農業の重要性を再強調したところであり、家族農家向けの融資制度など家族農業支援政策もあります。

家族農業の定義や規模は国や地域において全く異なり、また本稿では立ち入りませんが作目によっても経営規模は大きく異なります。しかしながら、EUや米国においても、土地利用型作物の経営規模の拡大は多年にわたり進行しており、過半の農地が(それぞれの国や地域で異なるものの)企業的あるいは相対的には大規模な経営体により耕作されているものの、企業的な経営体や大規模経営体と個人経営体あるいは家族経営体が併存していることは共通しています。その理由や歴史・経済・社会的背景もそれぞれ異なりますが、家族農業あるいは個人経営体の併存に対して一定の政策資源を振り向けています。

3. 多様な経営体と町村の役割

2015年までの統計では家族経営体と呼称していた個人経営体(正確には前述の通り、「家族経営体」は法人化されていない個人経営体と法人化された個人経営体に分割され、法人化された個人経営体は団体経営体に区分されています)の今後は我が国の農業地域、とりわけ多くの水田農業地域においては重要な意味を持ちます。高付加価値作物の選択など、収益強化のためには耕作面積規模の拡大が絶対的な条件ではない野菜などでは、新規参入も比較的には堅調であるのに対して、ある程度の規模の拡大が必須の水田農業については新規参入のハードルが比較的高くなっています。そのような中で、大規模団体経営体、とくに企業的な経営体がさらに経営規模を拡大していくことが予想される一方、経営的に安定する規模の個人経営体がどれだけ経営規模を拡大できるのかについては必ずしも明らかではありません。しかしながら、先に述べたような個人経営体の地域社会の担い手としての役割を考えると、個人経営体の趨勢は大きな意味を持つと考えます。

では経営的に安定するコメ生産規模はどのようなイメージでしょうか。農業所得を年間500万円以上確保するためには15ha以上の経営面積が必要とした上述の農水省の試算によると、20~30haの水田経営では約940万円、30~50haでは1110万円のコメの所得が期待できるとしています。しかしながら、これも麦大豆や他の畑作物をどの程度組み合わせるかやそれに関連する政策形態等により大きく異なるとともに、さまざまな自然条件に起因する差異も大きく、地域によって規模拡大の必要性の程度やハードルは異なります。

さらに中山間地域に目を向けるとその差異はさらに大きなものとなります。中山間地域において上記のような経営規模を確保することは一般的には極めて困難です。そのために中山間地域等直接支払を25年にわたり実施し、平場地域との生産性格差の緩和を国は進めてきています。しかしながら、平場の経営規模の拡大が急激に進む中で中山間地域との生産費の格差も急激に拡大しているはずです。一方で、有機米の生産条件で優位にある地域などコメの高付加価値化に適している地域では規模拡大が困難なことに伴う生産費の格差はある程度緩和できる可能性もあります。またドローンなどの先端技術の拡大も生産費格差を縮小できる可能性を秘めているもののやはり生産性の格差は残ります。

このような状況を考えると、地域の農業や農村の担い手像は地域によって異なるという、ある意味では自明の結論になるのかもしれません。むしろ重要なことはそのような地域特性を反映した農業農村振興政策の構築をどのように行うかというステージに我々はいるのだという時代認識にあるように思います。徹底的な規模拡大を市場の価格メカニズムの結果として推し進めるという「価値観」もありうるでしょう。あるいは持続的な規模の家族経営体あるいは個人経営体の存在が重要だとする「価値観」もあります。中山間地域の景観、生物多様性、洪水防止機能などの多面的機能の保全のためにそれら地域での農業保全が何よりも重要だとする「価値観」もあります。これらの価値観は地域によって異なり、またどのような地理的範囲をイメージするかという視点のスケールによっても異なります。

OECD諸国の農政においては農業の生産性や競争条件の改善に係る政策は国レベルで企画・実施されることが普通であり、上述の通り農業構造のバランスに影響を与える政策もそこに内包されるケースが多いと思います。我が国の中山間直接支払政策もそのような内包政策の一つとして解釈できるのではないかと思います。一方で上記のようなさまざまな「価値感」の多くが地域に根差すものであることを考えると、農業構造に関係する政策に関する国と地方の役割分担の在り方について深い議論が必要ではないかと思います。より具体的には食料安全保障に影響を与える競争条件に係る事項ですから全国的な公平性の視点は不可欠としても、たとえば市町村あるいは都道府県レベルでその地域に適合した農業構造への支援を追加できるような方法も一つかもしれません。そのような政策についての国と地方の対話を通じて、農業農村の持つ「意味」について、またその意味を踏まえたうえでの現代的な農業構造についての議論が深まるという期待も持てるのではないでしょうか。

荘林 幹太郎 (しょうばやし みきたろう)

荘林 幹太郎 (しょうばやし みきたろう)

役職/肩書:総合地球環境学研究所特任教授

専門分野:農業環境・資源政策、農産物貿易と環境、農業政策

東京大学大学院農学系研究科修士課程およびジョンズ・ホプキンス大学地理環境工学科修士課程修了。東京大学博士(農学)。1982年より、農林水産省、世界銀行、OECD(経済協力開発機構)、滋賀県庁などにおいて農業政策、農業環境・水資源政策、貿易と環境などに係る政策立案等に従事。2007年より学習院女子大学国際文化交流学部教授、2017年より同大学副学長。2023年4月より現職。主な著書に『日本の農業環境政策』『農業直接支払いの概念と政策設計』等。