「町村の時代」を迎えて

東京大学名誉教授 神野 直彦(第2904号・平成27年1月12日)

1.町村の歴史的使命

日本国民は「藁にも縋る」思いで、新しき年の夜明けを迎えている。「出口なし」というような時代閉塞的状況から脱出しようと、長きにわたってもがき苦しんできた日本国民は、 新しき年の夜明けに希望の光を見い出そうとしているからである。しかし、この時代閉塞状況から抜け出そうとすれば、迷宮から脱出するための「アリアドネの糸玉」の役割を果す使命が、 町村にあることを忘れてはならない。

市場社会では歴史の曲り角で、ハンドルを切るのは民主主義である。市場はアクセルの役割しか果せない。もちろん、未来は誰にもわからない。しかし、人間には誰にでも掛け替えのない能力がある。 そうだとすれば、未来の選択は、すべての社会の構成員が掛け替えのない能力を発揮して、共同意志決定をする民主主義に委ねたほうが間違いがないということになるからである。

日本の民主主義をリードしてきたのは町村である。大正デモクラシーも実態は、1921年(大正10年)に創立された全国町村会が展開した、両税委譲運動にほかならないといってもいいすぎではない。 それも町村という身近な公共空間でこそ、参加民主主義が有効に機能するからである。

しかし、現在の歴史の曲り角で町村が主導的使命を果さなければならない理由は、町村に民主主義をリードしていく使命があるということだけではない。現在の時代閉塞状況が、 工業社会から脱工業社会へと転換する歴史の曲り角で生じているからである。

つまり、現在の時代閉塞状況は、工業社会から脱工業社会へとハンドルを切らずに、競争、競争と連呼して、ただ市場のアクセルを踏み続けていることによって生じている。 日本国民は競争に負けるという強迫観念に駆り立てられ、「スピード、スピード」と叫んで走り続けている。もちろん、これに現在では、人口減少という強迫が付け加わっている。

しかし、歴史の曲り角で必要なのは、スピードではない。曲り角ではスピードは、曲るために必要な舵行速度さえあれば充分である。曲り角でアクセルを吹かせば、横転してしまうのが落ちである。 必要なのは冷静沈着に判断して、舵を切り間違えないことである。場合によっては停止して、地図を広げて現在地と目的地とを確認しなければならないのである。

2.工業社会から脱工業社会へ

敢えて繰り返すと、町村が「アリアドネの糸玉」として、時代の先頭に立つ使命を帯びているのは、現在が工業社会から脱工業社会へと移行する歴史の曲り角だからである。 都市とは工業が立地する地域であるのに対して、町村とは第一次産業を基盤にした地域である。いうまでもなく第一次産業とは、農業にしろ、牧畜業にしろ、林業にしろ、漁業にしろ、 生きとし生ける自然に働きかける産業である。そのため第一次産業は、生命の論理にもとづいて営まれることになる。

もちろん、町村にも工業が存在しないわけではない。しかし、町村に存在する工業は、第一次産業の生命の論理と結びついた工業である。そもそも工業は農業の周辺から誕生する。 それは織物業を想起すれば、工業が農家の副業から生まれ出たことが容易に理解できるはずである。

ところが、都市に存在する工業は、第一次産業の生命の論理とは切り離されている。第一次産業は生ける自然を原材料にするのに対して、工業は死せる自然を原材料とする産業である。 死せる自然を原材料とする都市に立地する工業は、生命の論理から解放させているという外形を呈するため、市場の論理で生産活動が自己完結すると観念されてしまうのである。

ところが、その工業が行き詰まり始めた。大量生産・大量消費を実現した工業は、確かに欠乏を解消するけれども、自然資源を多消費することによって、「成長の限界」が指摘されるようになった。 それどころではない。工業は「成長の限界」が指摘するように、再生不能資源を枯渇させる危機に貶めるだけではなく、 再生可能資源の自己再生力さえも破壊する危機を招いている。「成長の限界」から「持続可能性」を求める声が高まってくるのも、そのためである。

昨秋に世界で最も偉大な経済学者、宇沢弘文先生が黄泉の国に旅立たれた。「危機の時代」にはローマ教皇が「レールム・ノヴァルム(RerumNovarum)」と銘打った回勅を発せられる。 1991年にヨハネ・パウロⅡ世は、百年振りに「レールム・ノヴァルム」を発するにあたって、宇沢弘文先生を呼ばれて相談されている。このヨハネ・パウロⅡ世の「レールム・ノヴァルム」では、 二つの環境破壊を指摘している。

一つは自然環境の破壊である。もう一つは人的環境の破壊である。ヨハネ・パウロⅡ世は自然環境の破壊については、まだまだ不充分だけれども人間は、その存在にようやく気づき始めた。しかし、 人間の絆が織り成す人的環境の破壊については、その存在すら気がついていないと警告している。

宇沢弘文先生は『自動車の社会的費用』(1974年、岩波新書)という名著で、工業のシンボルである自動車の社会的費用の分析を通して、 工業が自然の自己再生力と人間の社会の自己再生力を奪っていくことを見事に剔抉している。自動車は大気を汚染し、人間の生命さえも奪う。「道」は自動車のために造られ、 自然環境も文化的景観も破壊する。というよりも、「道」はそもそも人間の交流する場であり、子供達の遊ぶ場でもある。そうした人間の権利を奪い、子供達は「道」で遊べないどころか、 通学をするのにも命懸けで「道」を通っている。人間の生活様式としての文化も崩され、人間の絆も寸断されてしまっている。

このように工業によって、自然環境ばかりか、人間の絆ともいうべき人的環境も破壊されようとしている。現在の歴史の曲り角で克服しなければならないアポリアは、 自然と人間の社会の自己再生力を未来に向かって取り戻すことであり、こうした試みの先頭に町村が立つ使命があるのである。

3.脱工業化と逆都市化

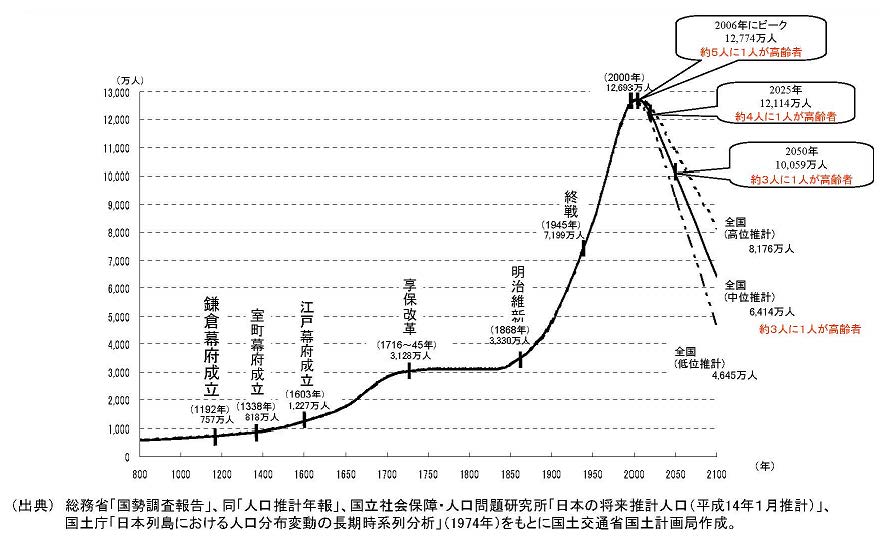

工業化は人口を爆発させる。いつも見せられている日本の人口の推移(図1)をみても、明治維新以降の工業化とともに、異様な人口爆発が生じていることがわかるはずである。 工業化とともに人口がロジスティック曲線を描いて増加することは、いずれの諸国でも同様である。工業は欠乏を解消し、人間という種の個体数の急速な増加を可能にした。

しかし、生物の種の個体数が環境容量を突破し、異常に増加すれば「集団自殺」的行動をとってまで調整される。人口もロジスティック曲線を描くのであれば、いずれ頭打ちとなるはずである。 というよりも、工業化から脱工業化に転ずると、人口は反転すると考えられている。「量」を追求した工業社会に対して、脱工業社会では「質」の充実が追求されていくからである。

「量」を「質」に置き換えるのは、人間の知恵である。人間の学名は「ホモサピエンス(Homo sapiens)」、つまり「知恵」のある人である。「脱工業社会」が人間が知恵を発揮する社会だとすれば、 それは人間が人間としての意味を充実させていく社会になることを物語っている。

工業化のメダルの背面は、「都市化」である。工業は都市に立地され、爆発的に増加した人口は、農村から都市へと流れていく。しかし、脱工業化になると、 工業化と同様に「都市化」が進み続けるわけではない。ところが、日本では脱工業化によって人口が反転しても、「都市化」は激化し、地方から東京へという流れは高まると考えられている。 そのため町村は消え去り行くと恫喝されている。

しかし、ヨーロッパでは認識は相違する。1973年の石油ショックで工業化が行き詰まり、脱工業化へと舵が切られると、「逆都市化」という現象が指摘されるようになる。「田園回帰」が唱えられるのも、 こうした現象を指している。というのも、知識産業は緑豊かな自然環境と、人間の絆の豊かな人的環境のもとで簇生するからである。

経済とは人間が生存していくために自然に働きかける行為である。農業では人間が働きかける自然の豊かさが決定的な意義をもつ。 工業では人間が自然に働きかける手段である機械設備が決定的な意義をもつ。したがって、機械整備を集めた都市に、人間が集住することになる。

ところが、脱工業社会の知識産業では、自然に働きかける人間そのものが決定的意義をもつ。「知識のある人」が育てられ、「知恵のある人」が集まる場所に、知識産業が発展していくことになる。 つまり、脱工業社会は自然環境と人的環境の豊かな生活の「場」のある地域で花開くことになる。

図1:日本の人口の長期的推移

出所:国土交通省HPより

人口の動向等について(PDFファイル:850KB)

4.脱工業社会を担う町村

町村とは自然環境と人的環境の豊かな地域である。その大地の上に人間の生活の「場」が形成されていれば、脱工業社会が町村で花開くことになる。大地に抱かれている人間の生活には、 地域性と季節性のある生活様式がある。生活様式とは文化のことである。だからこそ、「文化(culture)」とは「耕す(cultivate)」ことなのである。したがって、 地域社会にはそれぞれの固有の自然環境と人的環境にもとづいた生活様式、つまり地域文化が形成されることになる。

ところが、日本の町村は、固有の生活様式、つまり地域文化を喪失しつつある。工業社会が要求する大量生産・大量消費のために、画一的な生活様式が強制されたからである。

しかし、脱工業社会になると、生産と生活の関係は逆転する。生産に生活を合わせるのではなく、生活に生産を合わせることになる。大量生産は多品種少量生産に転換する。 ショッピング・センターで大量生産された画一的な商品を購入するのは、工業社会の強制するライフ・スタイルの賜物である。自動車と電気冷蔵庫によって、 季節性も地域性もない食の文化を受け入れているからである。ヨーロッパでは地域ごとにハーブティがあり、地域ごとに食の文化がある。

地域ごとに生活様式、つまり文化が存在すれば、人口が一極集中することはない。人口が一極集中するところは、文化を破壊した地域である。それは町並みをみればわかる。 伝統的町並みが残存しているヨーロッパでは、一極集中することがないのである。

脱工業社会では生活の「場」が、生産の「場」の磁場となる。脱工業社会での生産は、知識の生産となるからである。自然に働きかけて不必要に大量生産するのではなく、 人間と自然との質料変換を最適にするように知識を生産する。しかも、情報を動かせば、遠くまで買い物に行く必要もない。身近な商店街で、配達サービスで可能となる。

情報が動く脱工業社会では、「職」と「住」が近づく。というよりも、「住」に「職」が近づき、在宅勤務が進む。そうなると、あんな「まち」やこんな「むら」に住みたいと、人材が集まってくる。 町村が人間の生活の「場」として存在し、文化、学問、芸術、科学を発展させ、脱工業社会を先導しなければならないのである。

しかも、農業は偉大な知識産業であることを忘れてはならない。脱工業社会の農業は、自然のメカニズムを学び、自然を豊かにする知識集約農業となる。ところが、日本では農業の輸出産業化を目指し、 時代遅れの農業の工業化を進めている。緑の革命の教訓に学べば、農業を工業化し、輸出産業にすれば、生ける大地を死せる大地にしてしまうことは明らかである。結局は農業の破滅となる。

生きとし生ける自然に働きかける第一次産業なしには、人間の生存はありえない。経済成長も生きとし生ける自然が存在する限りにおいて可能なのである。脱工業社会とは自然の自己再生力と、 人間の社会の自己再生力の持続可能性を追求する社会である。町村はそうした人類の「偉大な物語」の主役を演じなければならないのである。

神野 直彦(じんの なおひこ)

神野 直彦(じんの なおひこ)1946年生まれ。1969年東京大学経済学部卒業。日産自動車株式会社勤務を経て1978年東京大学大学院経済学研究科修士課程取得、1981年同大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学。 大阪市立大学助教授、東京大学大学院教授などを経て、2009年より東京大学名誉教授。財政学、地方財政論を専攻。地方財政審議会会長、税制調査会会長代理、社会保障審議会年金部会部会長、 地方分権改革有識者会議座長等を務める。著書に『教育再生の条件 ―経済学的考察』『「分かち合い」の経済学』(岩波新書)、『税金 常識のウソ』(文春新書)など。