地元を創り直す時代 ~「規模の経済」から「循環の経済」へ~

島根県中山間地域研究センター 研究企画監 島根県立大学連携大学院教授 藤山 浩(第2804号・平成24年6月25日)

1.迫る「2015年危機」

中山間地域の限界.「昭和ひとけた世代」の引退

1960年代に中山間地域で過疎が始まり、半世紀が経った。この間、地域や産業を支えてきた主力世代は、1925年から1934年にかけて生まれた、 いわゆる「昭和ひとけた世代」であった。例えば、基幹的農業従事者について見ると、「昭和ひとけた世代」は、2010年において全国の基幹的農業従事者全体の 4分の1を超える26.8%を占めている*1。全国でも高齢化が先行して進んでいる島根県の中山間地域では、その割合は、3分の1を超え、36.6%に達している。

2015年には、「昭和ひとけた世代」は、全員が80代となる。農業からの平均的な引退年齢が70代後半になっていることを考えれば、2010年代は、 担い手の大量引退が避けられない。無論、「昭和ひとけた世代」引退の影響は、産業面だけに留まらず、地域の社会、文化、家屋、土地の継承に深刻な 危機をもたらす。集落自体の消滅にもつながり兼ねない。

都市の限界.団地の爆発的高齢化

しかし、「2015年危機」は、都市においても同時に発生する。中山間地域における「過疎」のメダルの裏側として進行した都市の「過密」は、 1970年代に入ると、都市の郊外に次々と大規模な団地を生み出した。1980年代にかけて大量入居した中心世代は、1945年から1949年にかけて生まれた、 いわゆる「団塊世代」である。

それから一世代、30年が経過した。2015年には、「団塊世代」は、全員が65歳以上の高齢者となる。中国地方において、国勢調査データを使い、 都市部の団地の高齢化率を予測したところ、1970年代から80年代にかけて整備された団地では、軒並み30~40%台に達し、中山間地域を追い越す。 今後の人口減少率も、中山間地域の町村とほとんど変わらない。都市郊外の団地も、次世代の流入は少なく、地域の継承が危ぶまれている。耕す畑も 伝統や技もそして隣近所とのつながりも乏しい地域で、どのような老後を過ごすのか、中山間地域以上に深刻な状況が予測される。

国土そして地球の限界

中山間地域ならびに都市の限界状況は、決してそれぞれ部分的な対症療法で対応できるものではない。このような過疎と過密の分断を生み出してきた 集中型の国土構造自体が、東日本大震災により、その危険性を顕わにされている。そして、20世紀後半からの目覚ましい成長経済を支えてきた化石燃料の 大量消費は、地球温暖化を引き起こしており、再生可能エネルギーへの転換が急務となっている。

2.危うい「規模の経済」の追求

見えてきた「規模の経済」の限界

この半世紀、わが国で目指された社会原理は、「規模の経済」であった。それは、従来の「自給の経済」を打ち壊し、「大規模」・「集中」・「専門化」 ・「遠隔化」を同時に推し進めていった。「大規模」な施設を「集中」的に配置し、特定の分野、産物、機能への「専門化」を進め、海外を含め 「遠隔化」した流通経路でつなぐシステムを完成させてきた。

中山間地域の社会や経済は、こうした「規模の経済」による成長路線に大きく乗り遅れ、「過疎」が進行した。例えば、農業基本法以来の農政も、 遠隔化した都市部の大市場に向けて、専業化して特定産物を大規模に集中して生産させる発想であり、細やかな谷間ごとに多彩な資源が分散的かつ循環的に 息づく中山間地域の特性に適合したものではなかった。

都市の郊外団地も、より小規模で分散的にしかも住宅機能に専門化せずに整備すれば、ここまで極端な一斉退職、高齢化の事態にはならなかったはずだ。 短期的な「規模の経済」の追求に走り、遠隔地に巨大な団地を作った結果、ピーク時に合わせて作った学校等のインフラ維持や周辺地域との断絶なども含めて、 長期的には高いつけを払う。

国土構造にしても、海外との大量の資源輸入と加工品輸出には最適であった臨海への集中的立地は、津波被害に対しては最悪な立地であった。 特定の臨海都市部に人口や産業を集中させ、部門ごとに独占的な「規模の経済」を追求する拠点をつくり、生産と消費の現場を遠隔化するネットワークで つないできた「この国のかたち」は、長期的には大きな「無理」をはらんでいたと言えよう。

必要な「循環の経済」への転換

これからは、再生可能エネルギー活用を基に、身近な循環系を地域に取り戻す時代である。再生可能エネルギーは、分散的な資源分布の性格上、 これまでのように集中的に生産・供給することは、難しい。従来の臨海大都市集中の条件優位性が薄れ、国土規模の防災の観点からも、そこからの人口還流が 望まれよう。そうした地域ごとの再生可能エネルギーの活用に立脚した「循環の経済」を構築していくことが、「2015年危機」の正しい乗り越え方ではなかろうか。

「循環の経済」においては、まず、「規模の経済」において断ち切られた地元の人・自然・伝統とのつながりを取り戻すことが求められる。そして、 地域ごとに特徴ある形で小規模・分散的に存在する地域資源を日々の暮らしの中へ活かすために、分野を横断した複合的な仕組みにより縦割りの弊害を無くし (=「範囲の経済」)、可能な限り近隣で循環させる社会経済のシステムを構築することが、環境負荷低減の観点からも基本的な設計思想となる。

3. 地元循環圏としての郷づくり

暮らしと循環の舞台としての定住自治区=「郷」

やはり、次々と地域を高齢化させて使い捨てるような文明のあり方は、根本的に間違っている。これからは、基礎的な暮らしと循環の舞台として 地元循環圏を再構築し、持続可能な地域の設計と運営を特性に応じて展開する定住と自治の基本単位(=「定住自治区」)を創設することを提案したい。 合併や定住自立圏により広域連携の強化を図っても、肝心なひとつ一つの地元が空洞化しては始まらない。

小学校区等の一次的な機能を有する基礎的な生活圏を、今後は再生エネルギーの一次循環圏としても位置づけ、多様な生業や生活拠点がバランス良く揃い 双方向で連関する地域単位を創りたい。こうした「定住自治区」を仮に「郷さと」と呼ぶとすれば、その適正規模は地方によって大きく異なろうが、 中山間地域においては、現在の一次的な生活圏の広がりや対応する自治組織の範囲から見て、概ね1,000人前後から3,000人程度になると想定される。

地元のつながりを生み出す組織、人材、拠点

中山間地域において、定住自治区としての「郷」に最も必要な仕組みは、地元に小規模・分散的に存在する資源や生業、拠点を横つなぎする「結節機能」を 担う組織、人材、拠点である。

林業、農業、福祉、交通といった分野ごとに縦割りの補助金を受け取り、特定の産物や機能により「規模の経済」を目指す方式は、資源や居住が小規模・ 分散的な中山間地域では成り立たない。例えば、林業は、休日林業等で複合的な所得を確保する中で、用材生産だけでなく、薪や肥料生産も行い、 農業部門や日々の暮らしに供給する。また、農業部門のオペレーターは、コミュニティEVバスの運転も兼務する。そのバスは、デイサービスに通う高齢者も 小学生も出荷する野菜も新聞も同時に運ぶ。このような異なる分野を横断した「合わせ技」、「一石二鳥」、産業連関により、地域全体の「連結決算」を 向上させることが重要である。

そのためには、分野を横断して複合的なマネジメントを展開・支援する中間支援組織を、立ち上げていく必要がある。この「地域マネジメント法人」 とも呼ばれる中間支援組織は、住民のボランティア活動や行政の縦割り方式では担えない継続的かつ複合的な事業展開を、住民・行政と三角形で協働する 第三極として行う。現在、全国各地では、ガソリンスタンドとコミュニティ商店、集落営農と福祉バス、図書館運営と子育て支援など、複合的な事業を 住民自ら株式会社やNPOなどを設立して展開する先進事例が増えている。今後は、地元の再生エネルギーを開発・供給する「ローカルエネルギー公社」 としても進化すれば、安定した雇用や財源確保にもつながるものと期待される。

こうした複合的な中間支援組織を担う人材は、従来の分野縦割りや地域横割りを超えて、柔軟に「ナナメに動く」ことが求められる。平成20年度から 総務省で創設された集落支援員や地域おこし協力隊などの人材配置・定住支援の政策メニューも活用しながら、人材の確保を進めたい。行政側も、 まず市町村において分野を横断して機動的に対応できるチームを編成し、定住自治区ごとに配置してはどうだろうか。県職員は、より専門性を活かして、 このような現場での取り組みを「普及員」として人材育成面からも支援するような役割分担も考えられる。

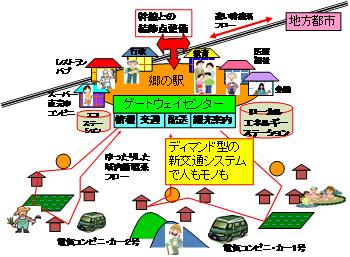

また、こうした複合的な組織・人材の展開に呼応して、拠点やネットワーク構造も複合化を進めるべきである。そこで、中山間地域の基礎的な生活圏に おいては、分野横断型の複合的な結節機能を有する広場空間である「郷の駅」を新しい地域生活インフラの核として整備することを政策提言したい。

「郷の駅」は、域内外を結ぶ交通・物流ターミナルや産業連関のハブ機能だけでなく、コミュニティ、行政、商業、金融、医療、福祉、教育などの暮らしを 支える複合的な拠点となる。各分野の拠点が一定空間の中に配置されると、あちこちの拠点を回らずに一箇所で用が足せるいわゆるワンストップ効果が生まれ、 複合化された旅客や貨物のフローも含めて飛躍的に効率がアップする。また、何よりも、分散的居住では乏しくなりがちな出会いの機会が増え、地域内外の 人々をつなぎなおす貴重な空間となる。今後の再生可能エネルギーの循環利用が重視される時代においては、この「郷の駅」は、電気自動車のチャージ ステーションや「木の駅」、「薪の駅」ともなり、ローカルエネルギーステーションとしても有望である。そして、災害時に備えた防災ステーションとしての 役割も期待できる。

郷還りとパートナーエリア形成

このような複合的な組織、人材、拠点により基礎的な暮らしの舞台を整える中で、「2015年危機」を乗り越えるために、次世代の定住を呼び込むことが 急務である。すでに欧米先進国では、20~30年前から田園回帰が始まり、21世紀に入ってもその傾向は続いている。

わが国においても、本格的な田園回帰を実現するために、次のような地域内外の住民をつないだ条件整備が求められるのではなかろうか。

第一は、地域住民が自分たちの地域への自信と誇りを取り戻す、「地元学」の展開である。地元の人・自然・伝統とのつながりに基づいた持続可能な 暮らしの可能性を再発見し、「ここで一緒に暮らそう!」と呼びかける主体づくりが重要である。田園回帰といっても、単に中山間地域へ新たに団地を 作ることに終わってはならない。あくまで地元の循環圏の中に根ざした定住促進のあり方が求められる。

第二は、中山間地域と都市の間でのパートナーエリア形成である。「2015年危機」が同時に進行する2つの地域がバラバラで危機に対応するのではなく、 ダイナミックに連動して解決するモデルを考えたい。島根県の浜田市弥栄自治区では、2年前から中山間地域の小規模農家と都市の高齢化団地において、 軽トラ市を皮切りに双方向交流が始まり、連携しての防災ステーション整備等も含めたパートナーエリアづくりへと検討が進んでいる。

この2010年代は、中山間地域と都市、双方が明確な限界に直面する大きな危機の時代である。しかし、危機が大きければ大きいほど、小手先の対応ではなく、 私たちの社会全体のあり方に踏み込んだ解決が望まれる。しかも、抽象的な改革論や体制論ではなく、一番身近な地元をどう創り直すかから具体的に 進めるところに、実は大きな意味があると信じる。50年先、100年先の人々から、2010年代が歴史の転換点だったと評価されるような「地元の創り直し」を進めたいものだ。

*1 2010年農林業センサスデータ(以下の農業従事者データも同様)

*2 科学技術振興機構社会技術開発センターによる新研究領域「地域に根ざした脱温暖化・環境共生」の中で、平成20年度から「中山間地域に人々が集う 脱温暖化の郷づくり」研究プロジェクトを展開しており、パートナーエリア形成や地元学そして集落つながり定住のモデル化等を社会実験の一環として実施している。

藤山 浩(ふじやま こう)

藤山 浩(ふじやま こう)

1959年、島根県生まれ。一橋大学経済学部卒業後、(株)中国・地域づくりセンター等を経て、現職。

・島根県中山間地域研究センター研究企画監

・島根県立大学連携大学院教授

・博士(マネジメント)

国土審議会長期展望委員会、中山間地域等直接支払制度等に関する第三者委員会委員をはじめ、国・県委員多数。近著は『これで納得!集落再生-「限界集落」のゆくえ-』(共著、ぎょうせい)。