「小さな移住」を進める意義 ―福島県昭和村、からむし織によせて―

ジャーナリスト 人羅 格(第3306号・令和7年1月13日)

大都市圏などから地方に移り住む「移住」の裾野が広がっている。ライフスタイルの多様化を示すと同時に、地方にとって若者らの移住がもたらす効果は大きい。

ただし残念なことにこの動きを「人の奪い合いだ」などと、冷ややかに捉える見方もある。地方側は移住を後押ししていく意義を丁寧に説明し、その足元を固めていく必要があると思う。

20年以上続く体験生制度

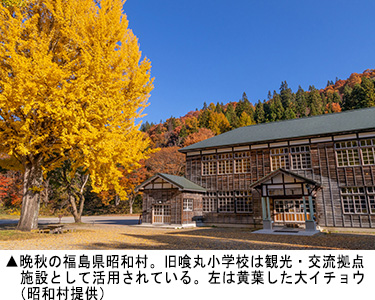

福島県昭和村は奥会津地方にある人口約1100人の村だ。山あいにあり、日本の原風景のような景観が残る。農業が主な産業で、冬季の積雪は2mに及ぶ。

村名は1927(昭和2)年に近隣2村が合併した際、年号の昭和にあやかり、つけられた。ちなみに昭和の名を冠した町村には山梨県昭和町、群馬県昭和村もある。

村域では江戸時代から「からむし」(苧麻、チョマ)と呼ばれる多年草が栽培されている。国内のからむしの栽培地は希少だ。新潟県の高級織物「小千谷縮・越後上布」の材料で、昭和村には「からむし」の茎から繊維を取り、そこから糸を作り、織物とする工芸「からむし織」が引き継がれている。丈夫さや、通気性のよさが特徴で、衣類、のれん、小物など用途は幅広い。

からむし織の知名度を高め、昭和村に関心を持つ人たちを増やそうと、村は1994(平成6)年度からユニークな体験生制度を毎年実施している。

といっても、短期間村に来てもらい、作業を経験してもらうようなものではない。期間は5月から翌年3月まで。体験生は「からむし」の栽培から課題の帯を織るまでの一連の工程を、村内の合宿所に暮らしながら体験する。生活費は自弁だが、一部を支援する。希望すれば、引き続き3年間を限度に研修生として技能を習得する制度も用意されている。

通算で143人が体験生として参加した。ほとんどが女性である。当初は交流促進が目的だったが、参加した女性たちが定住することで、移住効果にも着目するようになった。これまでに33人が村に定住している。約4人に1人。まずまずの比率ではないか。

「からむし」に携わり続けるだけでなく他の職種に就いたり、地元の人と結婚して暮らしたりする人も少なくない。村内では特産のカスミソウ栽培への就農のため転入する夫婦らも多く、人口流入の2本柱となっている。

山内えり子さん(47)も、体験生を経て定住した。青森県弘前市のりんご農家出身。大学卒業後、学習塾のスタッフをしていたが植物から糸を作り、織物にする技法に関心を持ち、2005年から昭和村で暮らす。

からむし織に故郷・津軽の手仕事「こぎん刺し」の模様をあしらった小物を作っている。村での暮らしも20年を経たが「人と人の関係が近く、みんな知り合いで居心地がよい。美しい風景にも惹かれます」と語る。

令和6年度は女性5人が体験生として合宿生活を送る。出身は愛知県春日井市、静岡市、福島県内など。筆者が見学した時は経験者の助言を受けながら「糸づくり」の作業中だった。地道で根気がいるが「『きょうはここまで』というようなノルマがあるわけではなく、マイペースで進めています」「年明け後、実際に機を織るのが楽しみです」など、口々に思いを語ってくれた。

昭和村の体験生制度を紹介したのは、移住の取組を息長く続けるため必要な要素を感じたためだ。

まず、目的の明確化と移住者、地域双方の「ウインウイン関係」である。

人口減少と高齢化を考えた場合、体験生制度がなければ、「からむし」の継承はおそらく、もっと厳しい状況になっていただろう。地域にとっては、若い人たちの転入と文化・工芸の継承に活路を開く。一方で、移住する若者は関心を持つ工芸を足場にしながら自然豊かな地域での暮らしを実現できる。「からむし」が双方をつないでいる。

もうひとつは、人口が少ない自治体の場合、人数が少なくても移住が地域に与える効果は大きく、貴重である点だ。村にひとつある小中学校は、からむし織やカスミソウを縁に転入してきた人たちのこどもが増え、地域に活力をもたらしている。

最後に、行政と地域のバックアップだ。移住を歓迎し、後押しする意思を行政が明確に示すことは、住民の安心感につながる。昭和村は「からむし振興係」で3人のスタッフが体験生支援についても担当し、ノウハウも蓄積している。私見では今後、からむし織だけに頼らない兼業的な収入の支援、ネットによる広報戦略の強化などが課題になるだろう。

目を見張る「移住支援フェア」

若い世代や働き盛りが、東京など大都市圏から、地方に移り住むことは珍しくなくなった。おそらく、潜在的に都市の若者らの一定数はこうした希望を持っていた。だが、受け入れる地方側の環境が整っていなかったのが実情だった。

「あこがれ」で地方で暮らしたいと思っても、就労、人間関係、自然環境など実際にはさまざまな課題がある。移住に実際に踏み切るハードルは高かった。

そうした課題を早くから意識して、移住希望者と自治体などのつなぎ役を担ってきたのが認定NPO法人「ふるさと回帰支援センター」(東京都千代田区)である。

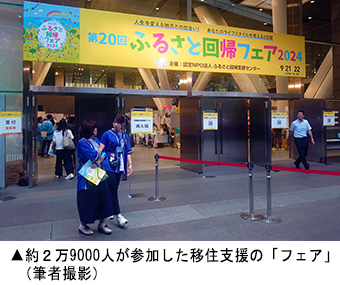

2024年9月21、22日の両日、東京国際フォーラムで開かれた同センターの「フェア」を見学して、その活況に目を見張った。広大なスペースに市町村を中心に設けられたブースは相談者でにぎわい、順番待ちの窓口も目立った。相談者はほとんどが20~30代とおぼしき世代で、乳幼児を伴った家族づれも少なくない。

自治体側もほとんどは若手職員が対応しているため、会場全体が若い。何だか、半世紀前の日本に迷い込んだようだ。「ほどほどの田舎 箕輪町」(長野県)、「難読市堂々1位・東御市」(長野県)など、ユニークな掲示も目を引いた。地方移住への心理的なハードルが下がっていることを実感した。

「支援センター」は2002(平成14)年に発足した。当初から中心的役割を担う高橋公理事長は「戦後、東京が人を地方から集めた動きを逆にしよう、という発想でした」と振り返る。

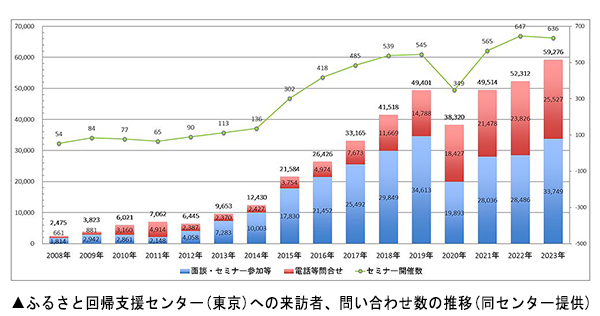

現在、649自治体が会員となっている。相談者の訪問、問いあわせ数は右肩上がりだ。コロナ禍期にいったん落ち込んだが復調し、2023(令和5)年は、5万9276件と過去最多を更新した。

相談数が増える節目となったのは、2008(平成20)年のリーマン・ショックだった。急激な景況悪化で企業採用が冷え込み、大都市圏の若者にとって、地方での就職が選択肢となった。さらに2014(平成26)年に増田寛也・前岩手県知事らが「消滅可能性自治体リスト」を公表、地方の人口減少問題への関心が高まった。政府も地方創生に乗り出し、移住促進に多くの自治体が取り組むようになった。

事業開始から20年以上を経て、高橋さんは「移住者を受け入れる環境を整えてきた自治体と、そうでない自治体の差がはっきりしてきました」と指摘する。

若者移住の流れを生んだ推進役には政府の「地域おこし協力隊」制度もある。

東京など大都市に住む若者らが1年から3年、地方都市や山村などに移り住み、地域に協力する制度だ。国は自治体に隊員数に応じた財政支援を行う。

「リーマン・ショック」後の2009(平成21)年にスタートした。当初は都市の若者の就労対策の意味合いが強く、かけ声倒れが危ぶまれていた。だが、移住ブームに乗り成長していった。派遣規模は年間7200人を突破しており、政府は2026(令和8)年度に1万人に拡大する目標を掲げる。

総務省によると、任期満了後も約6割が活動自治体や近隣に定住している。ただし総務省の推進要綱がこのほど改定され、協力隊員の地域住民との「連携・協力」が強調された。運用に影響を与えるか、注視すべきであろう。

ふるさと回帰支援センターと地域おこし協力隊はいずれも、若者を中心とする移住の潜在需要を掘り起こし、橋渡しをする機能を果たしてきた。

「協力隊」についてはミスマッチ例が指摘されることも少なくない。受け入れる自治体側がこころすべき点だろう。とはいえ、ある意味で「お試し期間」的な柔軟性を持った制度だともいえる。

人も地域も生かす流れを

冒頭の議論に戻る。「移住の促進は人の奪い合いであり、国全体の人口減少対策にはならない。一種の消耗戦だ」という指摘はネットなどでじわじわと拡大しつつあり、軽視すべきでない。政府の地方創生の取組が東京集中の是正に顕著な効果を上げていない点も、こうした議論を後押ししている。

国の人口減少と東京一極集中の関係を巡る論争も、影を差すおそれがある。

政府の地方創生はこれまで、出生率が低い東京圏に人口が流入することで、国全体の人口減少が加速するという前提に立ってきた。だが、小池百合子東京都知事は「一極集中と人口減少の因果関係は不明確だ」と主張している。「東京集中是正」という目的意識が薄れれば、移住の意義も問い直される可能性がある。

マクロ的観点から「移住推進」の必要性が検証されつつある。これに対し地方、とりわけ町村のような自治体は別の観点から反論が可能ではないか。

地域や集落にとって、若者が参入して活動する効果は極めて大きい。「東京圏に人口が年間で12.5万人流入増」といった大きな数字からは、こうした効果は見えてこない。「人口が水平に増減しているに過ぎない」という一部の主張は、実態を見ぬ議論である。

文化の継承などの目的意識を持った人材の定着は1年に1人であっても貴重だ。「たとえ5人でも、私たちの町村では極めて移住は重要です」と自信を持って意義を語ってもらいたい。

若者の移住は決して「作られた需要」ではなく、潜在的な需要の発現とみるべきだ。徒手空拳で「地方暮らし」を始めようとしても難しい。それを可能にするための環境整備はライフスタイルの多様化という価値観に沿う。

一方で、国全体の人口減少と東京集中の関係については、単純に「地方は子育てしやすい」式の説明にとどめるのでは不十分だ。感情的な議論ではなく、東京集中と人口減少の関係を教育費、結婚年齢、非婚率などから客観的に検証し、説明する必要がある。これは全国知事会などの課題かもしれない。

一方で、移住を後押しするにあたり、経済支援ばかりを先行させない姿勢も大切だろう。どのような形で地域と移住者の「ウインウイン」につなげようとしているかのイメージをできるだけ具体的に示すことが望ましい。

地方の人口減少が進む中で、昨年は民間団体による「消滅可能性自治体リスト」が10年ぶりに公表された。

ただし、当然ながら土地は「消滅」しない。地域はどこかの自治体に帰属し続ける。問われるのは地域共同体の存続であろう。

共同体を残すことは国土の荒廃を食い止め、多様性を維持する。それはひいては、国家の安全保障にも関わる。移住を広げていくことの合意形成を丁寧に積み重ねたい。

人羅 格(ひとら ただし)

人羅 格(ひとら ただし)

毎日新聞論説委員

北海道札幌市生まれ。1985年毎日新聞社入社。仙台支局を経て政治部へ。政治部官邸キャップ、同副部長、論説副委員長などを経て現在、論説委員。政局取材、地方自治、国・地方関係などを担当。総務省過疎問題懇談会構成員。