ブータンのイスナ村のこと

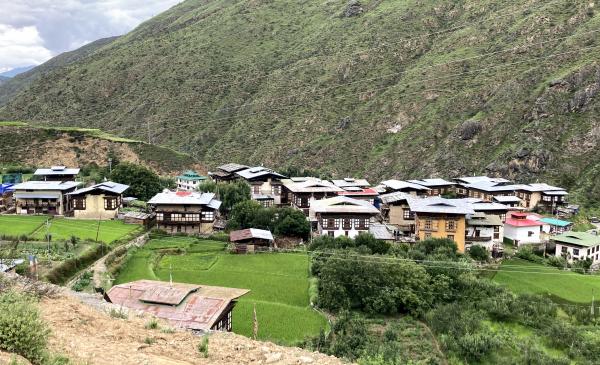

▲ブータン王国パロ県イスナ村の遠景

(写真提供:西村 幸夫氏)

國學院大學まちづくり学部長 西村 幸夫(第3298号 令和6年10月21日)

ここ10年ほど、毎年のようにブータンに通っている。ブータンの集落調査の方法や集落保全のための法制度の整備などについて国の文化局を支援することが主たる目的である。今年も8月に、ブータン西部のイスナ村に訪れた。この集落を舞台に、ブータン唯一の建築学科を有する科学技術大学(CST)に新しく歴史的集落の保存のためのカリキュラムづくり支援を兼ねて、学生による集落調査のお手伝いである。

写真は対象となったイスナ村の遠景である。ブータン特有の民家が台地の縁に密集して立地しているのがわかる。周辺には美しい水田が広がっている。周辺の高い山々や農家の様式を除けば、田んぼに囲まれた集落の姿は、日本ととてもよく似ている。

集落の言い伝えによると、まず3つの家族がこの土地に定着し、その後、8軒の世帯に増え、それがもととなって、約100人弱の現在のイスナ村を形作ったという。現在でも伝統的な祭礼はこれら8家族の輪番で行われているという。

民家の1階部分は物置となっているところが多いが、昔ながらに牛を飼っている民家も見ることができる。2階が生活の場である。大規模な民家は3階建てで、3階部分は多くの場合、巨大な仏間となっている。仏間と言っても日本とは異なり、お寺の内陣と外陣に分かれているような構造で、8畳ほどある内陣の中央部に巨大な仏壇が鎮座している。ほとんどの家で仏壇の前にバターランプの燈明がともされていた。仏教が今でも生活の中にしっかりと息づいている。

ただし、若者の多くは都会に移り住んでいるようで、集落にはお年寄りだけが住んでいるという家も少なくないようだ。そこのところは日本とよく似ている。

CSTの25人の学生たちは、建物を実測調査すると同時に、生活上の課題を聞き取り、こうした集落を経済的に活性化するような民泊やカフェ、トレッキングコースの提案や古来のコメの伝統品種のブランド化を徹夜作業で提案していた。地元の住民の方々も熱心に提案の図面に見入っていた。この25人は、この国で教育を受けた建築家として、この年に巣立つ学生のすべてである。

日本の町村との交流があれば、イスナ村の村人にとっても、学生にとっても、お互いもっと元気になれるかもしれない。