人口減少と農村再生 ―「にぎやかな過疎」の形成に向けて―

明治大学農学部教授 小田切 徳美(第3265号・令和6年1月8日)

1. 農村たたみ論

最近、省庁や都道府県主催の会議の場で、参加する有識者から「農村集落の全部は守れない。選択と集中が必要だ」という主旨の発言に出会う頻度が高まっている。「集落の延命は問題だ。自治体主導の消滅戦略も考えるべきではないか」という、より強い発言に出くわしたこともある。

このように、「農村たたみ論」の活発化の気配がある。あたかも「店をたたむ」ように、一部の「集落を閉じろ」という議論であることから、筆者はそのように呼んでいる。

同種の議論は、過疎化が進み始めた高度成長期以来、何度も登場し、今に至っているが、特にこの時期に、農村を対象とした議論は的外れである。そもそも、農村の人口減少はいまに始まったことでない。1960年代には過疎地域、離島で先発し、既に半世紀以上の歴史がある。1990年代末頃からは、それに抗して、地域の内発的発展を追求する動きが起こり、後述する「地域づくり」として体系化が図られてきた。その成果も生まれ始め、とりわけ、この約10年間は、かつては見られなかった若者を中心とした田園回帰や関係人口の地域貢献という現象が顕在化している。それは、各地の「地域づくり」に対する都市住民からの共感をベースとしている。また、DX(デジタルトランスフォーメーション)による遠隔地医療や遠隔地教育、そして自動運転などは、農村の弱点であった、「遠隔地性」がもたらす問題を劇的に緩和する可能性があり、異なる局面が生まれようとしている。

まさにこうした時に、以前と同じように繰り返される「農村たたみ論」には、いままでの経緯や新しい時代状況に距離感を感じざるを得ない。とはいうものの、冒頭に見たように、一部の人々には、「農村たたみ論」が拡がっている。それは、「人口減少は『静かな有事』」と政府さえもが言うなかで、「人口減少への適応策」として、集落撤退が有効だという構想が彼らにあるからであろう。

2. 人口減少の2つの適応策

その点には少し、説明が必要であろう。ここで言う「適応策」とは気候変動問題への考え方としてしばしば使われる用語である。そこでは、「脱炭素地域づくり」などの緩和策と、例えば高温耐性を持つ稲の品種改良などの適応策という2つの発想の政策の同時追求が重要だとされている。

これを人口減少問題に当てはめた場合、緩和策とは出生数や移住者の増加を促す取り組みであり、適応策は人口が減っても持続的な地域をつくる挑戦である。「農村たたみ論」は実はこの適応策として語られている。

例えば、著名な経営コンサルタントであり経営者でもある冨山和彦氏は次のように言う。

サイバー空間で東京とリアルタイムでつながることで田園「都市」で豊かに生活できるようにすることと、コンパクトシティ化、コンパクト&ネットワークで集住を進める(中山間地や限界集落から居住者が賢く撤退する)こと。この2つを同時に進めて多極「分散」ではなく多極「集住」が実現してはじめて我が国は新しくて豊かな国のかたちへとトランスフォーメーションできることになる。(「東京一極集中から多極『集住』を目指せ」『日経グローカル』2022年6月6日号)

脱東京一極集中のために、地方分散を唱えつつも、人口減少下では、中山間地域などの遠隔地からは転居し、地方の中心部に集まる「多極集住」が必要であることが語られているのである。従来の「農村たたみ論」は、むしろ東京一極集中の促進策とセットであったこともあり、この議論には、人口減少の適応策として新しさを感じる者もいるであろう。

しかし、人口減少が先発した農村では、もうひとつの適応策がある。元々人口密度が低い農村で、より低密度で持続的な暮らしを実現する「持続的低密度居住」の構想である。それは、以前から宮口侗迪氏(早稲田大学名誉教授、地理学)により、山村を対象にして、次のように論じられている。

「山村とは、非常に少ない数の人間が広大な空間を面倒みている地域社会である」という発想を出発点に置き、少ない数の人間が山村空間をどのように経営すれば、そこに次の世代にも支持される暮らしが可能となるのかを、追求するしかない。これは、多数の論理の上に成り立っている都市社会とは別の仕組みを持つ、いわば先進的な少数社会を、あらゆる機動力を駆使してつくり上げることにほかならない(宮口『地域を活かす』大明堂、1998年)。

広大な空間内を少人数で生き抜くには、いままでとは「別の仕組み」を、地域内発的に作ることが必要であり、それを「地域づくり」としている。人口が減るから都市部への集住を考えるのではなく、むしろ「新しい仕組みを作ろう」という議論はまさに適応策である。

つまり、人口減少下の現代の農村をめぐっては、「農村たたみ構想」と「低密度居住社会構想」という、2つの人口減少適応策が提起され、それらがつばぜり合いをしているとも言える。

一見すれば、前者が挑戦的、革新的であるのに対して、後者の「持続的低密度居住構想」は保守的に見えるが、「今のままで良い」という現状維持ではないため、地域が取り組む際のハードルは決して低くない。それでも、この間の積み重ねは地域づくりの延長上に、次のような現実の動きとなって現れている。

3. 「にぎやかな過疎」とそれを支える政策

2010年代の中頃から、「過疎地域にもかかわらず、にぎやかだ」という印象を受ける地域が増えている。高齢者が多く、自然減少が著しいために、人口は依然として減少基調にあるが、地域内では小さいながら、新たな動きが継続的に起こり、なにかワイワイガヤガヤしている雰囲気が伝わってくる。以前、本欄でも指摘したように、筆者は、これを「にぎやかな過疎」と呼んでいる(「『にぎやかな過疎』をつくる」2019年1月7日号)。

各地の取り組みから学びつつ、それを一般化すれば、「にぎやかな過疎」とは、①地域課題解決と開かれた地域づくりに取り組む地域住民とその組織(地域運営組織)、②地域で自ら「しごと」を作ろうとする移住者、③地域に「関わり価値」(関わること自体に価値があるとする考え方)を求めて、多様な関係性を継続的に求める関係人口、④これらの動きをサポートするNPOや大学、⑤SDGsの考えが広まる中で社会貢献活動を再度活発化しはじめた民間企業も加わっている。このような多彩なプレイヤーが「ごちゃ混ぜ」になり、お互いが影響し合い、様々な動きを作りだすのが「にぎやかな過疎」である。その結果、人口減少は進むが、地域にいつも新しい動きがあり、人が人を呼ぶ、しごとがしごとを作るという好循環が生まれているのである。

ここでその事例に触れる紙幅はないが、このような実態が現れ始めた自治体は、各都道府県に複数市町村存在しているのではないだろうか。また、人口が小規模な町村でこの動きが先発する傾向も見られる。

しかしながら、なにもせずに、そのような地域が形成され、持続化するものではない。それは総合的な取り組みとなるが、特に重要なものとして、次の3点を記しておきたい。

①人材育成

「持続的低密度居住」を意識した政策として注目されるのが、2021年の新過疎法である。過疎法は 1970年に時限立法として制定されて以来、失効時に新法制定が行われてきた。今回は、2000年制定の過疎地域自立促進特別措置法に対して、21年ぶりの新法となった。その名称も、「過疎地域持続的発展支援特別措置法」と刷新されている。新過疎法のあり方の提案を行った総務省・過疎問題懇談会報告は、「高密度な大都市の経済成長がわが国全体の生活を底上げしてきたことを改めて認識しつつも、その一方で都市への過度の集中は大規模な災害や感染症発生の際のリスクを伴う。都市とは別の価値を持つ低密度な居住空間がしっかりと存在することが国の底力ではないかと、改めて考えざるを得ない」とする(総務省・過疎問題懇談会「新たな過疎対策に向けて」、2020年4月)。

この新過疎法が、従来の過疎対策に加えたのが「人材育成」である。旧法の目標には「人材の確保及び育成」は含まれておらず、「情報通信技術の活用」「再生可能エネルギーの利用推進」とともに、新たに書き込まれた。また、「人材」という用語自体も、旧法では皆無だったのが、新法には10回ほど使われている。

前述の過疎問題懇談会報告書では、「過疎対策としての産業振興においては、企業誘致や大規模な観光開発事業などの『外来型開発』に目が向きがちである。地域の持続的な発展を実現するためには、地域の外との交流や関係により得られる知見やネットワークを生かしながら、地域内の資源や人材に目を向け、それぞれの個性を生かした地域主導による『内発的発展』を目指していくことが重要である」と、過疎地域の内発的発展の基礎として人材の必要性が語られている。

②関係人口の拡大

近年、マスコミ等でもしばしば取り上げられる関係人口の拡大も、低密度居住地域の持続化には重要な要素である。過疎問題懇談会報告書では「関係人口は、その地域の担い手の確保につながるとともに、関係人口と地域住民との交流によってイノベーションや新たな価値の創出にもつながるものである。関係人口の取り組みをさらに深化させ、関係人口が継続的に深くつながる地域を多く創出していくことが重要である」としている。単なる労働力提供等ではなく、関係人口と地域づくり実践者との接触により、新しい価値が生み出されることが期待されている。

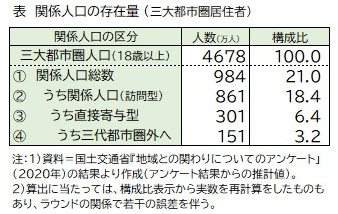

こうした積極的な位置づけには、この間、国土交通省の調査により、関係人口の量的実態が明らかになったことと無関係ではない(国土交通省「ライフスタイルの多様化と関係人口に関する懇談会」によるWEBアンケート調査結果-2020年実施)。表に整理したが、関係人口総数(表中の①)は三大都市圏人口(18歳以上)の21%になり、実数では1000万人に近い巨大人口群である。その中でも、地域を継続的に訪問するもの(②)、そのうち地域のプロジェクトの企画・運営・協力・支援等を行う「直接寄与型」(③)、それらの中で三大都市圏外に関わりを持つ者(④)は順次、その割合を下げる。最終的に、④は三大都市圏人口の3%程度に過ぎない。しかし、その実数は約151万人にも及ぶ。これだけの数の人々が、地域づくりの地域実践者と接触して、地域内にインパクトを与えている。

③地域運営組織の拡充

低密度居住地域を支える新しいコミュニティとして期待されるのが、地域運営組織(RMO)である。早くは1970年代には見られ、その後、平成の市町村合併、地方創生の中で急増し、今に至っている。政策支援策としては、総務省による地方財政措置がRMOの立ち上げおよび運営経費に対して行われている。現在の設立状況は、総務省調査(2022年度)によれば、全国で7、207組織あり、調査が始まった2016年度と比較して約2.3倍となっている。

また、2022年6月に閣議決定された「デジタル田園都市国家構想基本方針」でもRMOに多くの言及が見られ、特に「地域運営組織の共同事業等を安定的・持続的に運営するため、太陽光発電、バイオマス発電、小水力発電などの再生可能エネルギーの活用促進による地域内エネルギー循環システムの構築を推進する」という意欲的な政策も注目される。

さらに、農村政策の見直しにも位置づけられている。「農村RMO」と呼ばれ、「小学校区程度の範囲における複数集落を対象とし、①農用地の保全、②地域資源を活用した経済活動、③生活支援活動の3つを手がける組織」(農林水産省の説明)として定義されている。地域の大きな問題となり始めている土地(空間)利用にもRMOの力が期待されている。そのため、府省庁の連絡会議も作られ、従来にないレベルでの政策的な連携が本格化している。

4. 新たな課題

こうして過疎地域や離島を中心に「持続的低密度居住構想」の実践である「にぎやかな過疎」が確かに生まれ、それを意識した革新的な政策的対応も始まっている。この構想は、農村部に限定されるものではなく、地方都市を含めた地方部全体のあるべき姿でもあろう。

しかし、農村部では、そこまで至っている地域はまだ少数派である。なかにはスタートとなるべき地域づくりに取り組めず、そのため移住者や関係人口にもアピールすることもできない地域も多い。その結果、最近、生じているのが、同じ農村間での格差である。都市部でも人口減少による停滞傾向が強い地域が生まれていることを勘案すれば、従来の都市と農村間の格差(まち・むら格差)から、地方圏、特に農村間の格差(むら・むら格差)が生じていると言える。

実は、この点が、ポストコロナ期にも見られる最近の「東京一極集中と田園回帰の併存」という現象の背景にある。両者がトレードオフの関係ではないのは、東京圏流入人口の大きな供給源として、地方大都市があると同時に、過疎地域において移住者を集める地域とそうでないところの両極化があるからだろう。その点で、「にぎやかな過疎」の横展開は現在の国政上の大きな課題であり、地方創生の任務のひとつはここにあると言えよう。

また、先発的な地域が、「にぎやかさ」を持続化するために、①若者を中心とした「しごと」の安定化(例えばマルチワーカーの支援)、②「ごちゃ混ぜ」の場の整備(例えばシェアハウスの建設・運営支援)、③それらを支える地方自治体の十分な財政の確保等のように課題も少なくない。

そして、これらの動きを一般化するためには、より大きな視点からの農村の国民的位置づけが必要である。コロナ期に顕在化したように、社会の閉塞状況は、ともすれば人々の分断を生み出し、特に地域的な都市と農村の対立となりがちである。そうではなく、「都市なくして農村なし、農村なくして都市なし」という都市農村共生社会の理念の国民的共有化が求められる。その点で、「にぎやかな過疎」のプレイヤーのひとつである関係人口の増大は、都市と農村が共生する社会を草の根的に創造する、ひとつの条件を形成していると考えられる。

こうした状況や構図に関して、「にぎやかな過疎」の主要な舞台でもある町村から国民への積極的なアピールが欠かせない。それこそが、拡大する「農村たたみ論」への最も有効な対抗力となろう。

小田切 徳美(おだぎり とくみ)

小田切 徳美(おだぎり とくみ)

明治大学農学部教授

東京大学大学院単位取得退学、博士(農学)。

専門は農村政策論、地域ガバナンス論。

東京大学助教授等を経て、2006年より現職。

農業問題研究学会代表幹事、農業・農村政策のあり方検討会座長 (全国町村会)、過疎問題懇談会座長 (総務省)、国土審議会計画部会特別委員 (国交省)、農村RMO推進研究会座長 (農水省) 等を兼任。著書に『農山村は消滅しない』(岩波書店)、『農村政策の変貌』(農文協)、『新しい農村をつくる』(編著、岩波書店)など多数。