地元を創り直す時代~持続可能な未来へ先着する町村の可能性~

一般社団法人 持続可能な地域社会総合研究所 所長 藤山 浩(第3105号・令和2年1月13日)

はじめに

本論は、2010年代から始まった新たな田園回帰の様相を明らかにした上で、2020年代において求められる循環型社会への転換の必要性を示すものである。そして、地方、特に小規模な町村こそ、持続可能な未来へと先着できる可能性があることを論じる。

始まった田園回帰と縁辺革命

2014年、「日本創成会議」から2010年までの国勢調査データを基に「消滅可能性自治体」のリストが発表され、全国的に衝撃が走った。私の研究所では、2年前、最新の2015年国勢調査データを用いて、2010年代前半における地域人口の動向と今後の人口予測を実施してみた。その結果、「日本創成会議」の予測とは全く異なる現象を見出した。2010年代に入り、その多くが「消滅可能性」とされていた縁辺部の離島や山間部において田園回帰が起こっているのだ*1。

表1は、より新しい2013年から2018年にかけて、社会増減率の過疎指定市町村上位20を示したものだ。ほとんどすべて離島や山間部といった縁辺性の高い小規模な町村となっている。過疎指定の811市町村全体(2018年度時点)においても、全体の6分の1、15.9%の129自治体が社会増(維持を含む)を達成している。

このような「縁辺革命」とも呼ぶべき人口の取り戻しが、縁辺部の小規模町村で起こっていることは、1960年代に過疎が始まって以来半世紀以上無かったことであり、大いなる注目に値する。そして、社会増が少数の例外的なものに留まらず、数十の町村で同時に起きていることは、社会経済システム全体に一種の「地殻変動」が起きていることを意味する。

*1「地域人口ビジョンをつくる」(2018年、農文協)において、詳しい地方ブロック別の市町村一覧・地図も含め、紹介・解説している。

表1 社会増減率上位20市町村

| 順位 | 都道府県 | 市町村名 | 増加率 |

| 1 | 鹿児島県 | 三島村 | 41.1% |

| 2 | 北海道 | 占冠村 | 31.4% |

| 3 | 新潟県 | 粟島浦村 | 28.7% |

| 4 | 鹿児島県 | 十島村 | 27.9% |

| 5 | 島根県 | 知夫村 | 25.6% |

| 6 | 北海道 | 赤井川村 | 17.9% |

| 7 | 沖縄県 | 与那国町 | 15.9% |

| 8 | 北海道 | 留寿都村 | 14.3% |

| 9 | 北海道 | ニセコ町 | 13.1% |

| 10 | 山梨県 | 小菅村 | 9.3% |

| 11 | 島根県 | 海士町 | 9.0% |

| 12 | 沖縄県 | 竹富町 | 8.8% |

| 13 | 山梨県 | 早川町 | 7.8% |

| 14 | 高知県 | 大川村 | 7.6% |

| 15 | 山梨県 | 丹波山村 | 6.9% |

| 16 | 高知県 | 檮原町 | 5.8% |

| 17 | 沖縄県 | 座間味村 | 5.2% |

| 18 | 北海道 | 音威子府村 | 5.1% |

| 19 | 広島県 | 大崎上島町 | 5.0% |

| 20 | 宮崎県 | 西米良村 | 4.7% |

(対象:過疎指定811市町村 期間:2013年3月~ 2018年1月)

*2013年の0歳から64歳人口と2018年の5歳から69歳人口を比較し、

人口の自然減相当分を差し引き算出。

*出典:「地域人口ビジョンをつくる」

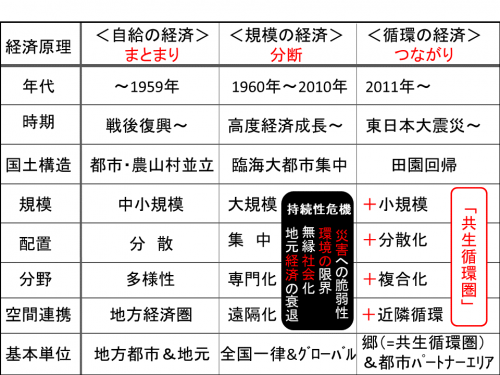

「規模の経済」から「循環の経済」へパラダイム転換

今や、この半世紀以上続いてきた大規模・集中型の成長志向の文明は、明らかに限界を迎えている。

1960年代の高度経済成長期から、「大規模・集中・専門化・遠隔化」に基づく「規模の経済」は、それまでの地方循環に重きを置いた「自給の経済」を押しつぶし、21世紀初頭には大店法が改悪され地方都市の中心街をシャッター街に変えていった。その途端、極端な成長第一主義が、農山村だけでなく、次は団地、マンションといった地域社会の「使い捨て」につながっていくことに、人々は気付き始めている。地元経済の衰退のみならず、無縁社会化、地球温暖化に代表される環境の限界、そして東日本大震災に代表される災害への脆弱性といった限界状況が近年同時に顕わになってきているのだ。短期的には効率的に見えた「大規模・集中」は、長い目で見ると、極めて大きなコストを私たちの社会に課している。2010年代からの田園回帰は、まさにこうした全面的な持続性危機からのエクソダス(脱出)と言えよう。

田園回帰は、単に「規模の経済」の限界からの逃避ではない。2020年代からの本格始動が確実視される3つの革命、すなわち「再生可能エネルギー革命」、「シェアリングエコノミー革命」、「IoT革命」は、いずれも条件不利とされてきた農山村において、小規模・分散・複合化・近隣循環に基づく「共生循環圏」の実現を促す強力な追い風となっている。例えば、今や次世代エネルギーの主役に躍り出た再生可能エネルギーは、元々農山村に広範に存在するものであり、小規模・分散かつ近隣利用のネットワークでこそ、真価を発揮する。そうしたエネルギー基盤の上に、従来マイカー依存により莫大な費用を要してきた交通分野においても、IoT活用により自動運転や配送、カーシェアリング等やEV化を複合的に実現すれば、真の意味で持続可能な循環型社会へと先着する可能性を有している。

冒頭に紹介した縁辺革命の小規模自治体も、外部からの「借り物」の豊かさではなく、自前の資源に根ざした新たな生態系、循環系を創り始めている地域にこそ人々は還り始めていると、私は考えている。

図1 経済のパラダイム転換

想定される三層の循環圏レベル

では、この文明転換ともいうべき時代において、今後、地域社会をどのような形に再構築していくべきなのだろうか。

私たちは、今こそ、最も長続きしてきた循環系である生き物の身体や生態系にその範を求めなければならない。それは、循環の基本ユニット(単位)をつくり、そこを土台にしてボトムアップなアプローチにより、重層的かつ開放的な循環圏を構築する方式だ。

人間も動植物もその基本単位は「細胞」である。この「細胞」をすべての土台として、循環系が重層的に創造されている。「細胞」が組み合わされた無数の生物が多角的に連環し大小様々な生態系が地域ごとに形成され、そうした地域生態系が重層的に接合され地球全体の生態系が成り立っている。

真の持続可能性とは、このような生態系の連鎖の中に、無理がない形で人間の活動を織り込んでいくことを意味する。化石燃料のような「自然の元本」を取り崩すやり方には未来はない。私たちは、太陽の恵みがもたらす「自然の利子」を他の生物と分け合う中で、暮らしを成り立たせなければならない。であれば、私たちのつくる社会経済システムも、必然的に、自然の生態系に対応した重層的な循環圏となっていく。

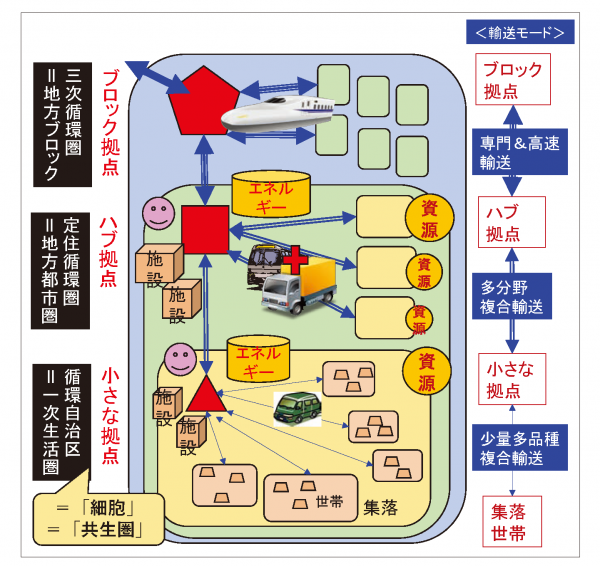

私たちの未来の循環型社会を支える循環圏は、3つの階層で構成される(図2)。

図2 想定される三層の循環圏の構築

最も基本的なユニットとして生き物の「細胞」に相当するものを「循環自治区」と名付けよう。あるいはもっと柔らかく「〇〇の郷」と呼んでもよい。そこでは、地元の自然資源が生み出す食料や再生可能エネルギーを最大限活用し、施設や交通機関も可能な限りシェアリングで効率化する。この「循環自治区」は、「蹴落とし合い」の競争原理ではなく、「助け合い」の共生原理が優越するゾーンなのだ。地形や地域特性によって大きく異なるが、複数集落を束ねたレベルから小規模町村に対応する概ね300~3、000人程度の一次生活圏が、この「循環自治区」を創設する土俵となる。

次に、「循環自治区」は現在の地方都市圏レベル(3万~30万人程度)でまとまり、二次循環圏としての「定住循環圏」を形作る。「定住循環圏」では、個々の「循環自治区」では揃わない資源や機能を補完的に提供し合う。例えば流域圏内で融通する構図だ。昔、栄えてきた地方都市中心部の市場もそうした再分配機能を果たしていた。

しかし、この定住循環圏ですべての資源や機能が自給循環できるわけではない。より高次な医療や教育、商業の機能は、地方ブロックや都道府県単位の「三次循環圏」で共同利用すると共に、そこから全国や海外ともつながっていく。

これらの三層の循環圏ごとに、異なった原理・機能・方式で働く拠点とネットワークの設計が必要となる。例えば、「循環自治区」には、日々の暮らしを支える複合的な「小さな拠点」がミニマムな生活ニーズに応え、「定住循環圏」と「三次循環圏」では、下位と上位の循環圏をつなぐ「ハブ拠点」、「ブロック拠点」を必要とする。輸送のモードも、上位から下位に行くにしたがって、専門性から複合性へと切り替えていく必要がある。

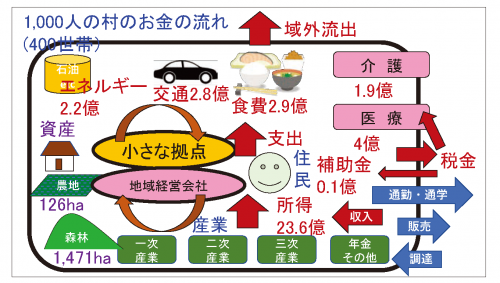

「循環自治区」=1、000人の村のお金の流れを組み直す

今後構築していく循環型社会の最も重要な土台となる「循環自治区」の具体的なあり方を考えていくためには、実際どのようにお金が流れているかを把握しておかないと、単なる理想論で終わってしまう。そこで、各分野のデータを集約し、中山間地域において1、000人(400世帯)が居住する村を想定して、お金の流れを具体的に描いてみた(図3)。1人当たり200万強の平均所得を基にすると、全体で20億円強の住民所得となる。支出で大きい分野は、今や医療と介護費用となっており、合わせて約6億円に上る。私の研究所の調査分析によれば、地域づくりと生涯現役型の農林漁業が息づいている小規模自治体ほど、お達者度が高く介護費用を大きく浮かせている傾向が見出されている。1割のお達者度の改善は、6、000万円の介護費用削減となるのだ。田園回帰は、国民的レベルにおいても介護や医療費の抑制に貢献し得る。

*詳しい積載根拠は「小さな拠点をつくる」(2019、農文協)5章をご参照ください。

図3 1、000人の村(=循環自治区)におけるお金の流れ

日々の生活を支える出費の御三家は、食費・交通費・エネルギー代だ。それぞれ2億円以上が使われ、合計で約8億円と所得額の3分の1以上を占めている。問題は、これらの出費の大部分が域外へ流出していることだ。現状では、食料・エネルギー・交通に関する支出の大半(推計8億円中の6億円)が域外に流れ出ている。このままでは、今後30年の間に、合計180億円もの巨額を失うことになる。

そこで、食料・エネルギーについては、まさに「自然の利子」を生み出す地元の農地・森林資源を活用して、耕作放棄地の解消や産直市・地元食堂の創設、そして熱電供給のエネルギーステーションの整備といった域内投資を行い、地産地消度を年々高めていく。農業と太陽光発電を同時に行うソーラーシェアリングも有望である(写真1)。1世代程度の長期的な損得勘定(内部収益率等)を考えると投資の効果は明白であり、域外流出額の減少と域内所得の向上を同時にもたらす。

また、中山間地域の弱点である交通は、前述のように共同車両利用のカーシェアリングや自動運転&EV化への投資を進め、大きく支出を減じていく。住民自ら地域内で年金を投資して、増やす時代なのだ。

このような新たな循環システムの成功のカギは、①再生可能資源への近接性、②分野を横断した総合的設計、③長期的な投資と利益の共有を実現する地域住民の合意形成の3つである。地元の循環の核として全体最適をもたらす「小さな拠点」と「地域経営会社」等の複合的な仕組みを構築すれば、今まで条件不利地とされてきた縁辺部の小規模町村こそが、自然と住民による共生を育んできた「DNA」を活かし、持続可能な未来へ進化・先着する存在となり得る。

*山口市「阿東つばめ農園・おひさま発電所」

写真1 ソーラーシェアリングの実施例

おわりに~「小さな自治」の 「銀河系」を目指せ~

従来の大規模・集中型あるいはトップダウン型のアプローチでは、地域ごとの特性を長い目で活かしていく循環型社会は、到底設計・運営できない。それぞれの地域が自己決定権を取り戻していく制度設計が、改めて求められる。もはや「大合併」の時代ではない。縁辺の小規模自治体で人口の取り戻しが始まり、新たな持続可能性が生まれている今、「小さな自治」の「銀河系」を目指す時だ。

自律的な循環圏の構築は、これ以上の地球温暖化の防止のために、待ったなしの時代的課題である。加えて、定期的な大規模地震や津波災害が不可避なわが国にとって、過度な集中のリスクを低減し、長い目で見て最も有効な被害の低減策となることを忘れてはならない。

私の研究所では、2年前から、住民・自治体と共に、それぞれの地域で持続可能な形でどれくらいの人口が安心して暮らせるかという「21世紀の石高調査」を始動している。調べるほどに、過疎地域の食料やエネルギー自給の大きな底力が明らかになり、確かな手応えを感じている。新たな時代の過疎対策は、そうした国全体の持続可能性増大に向けた都市住民を含む国民的投資に進化していくことだろう。「困っているから定住してくれ。」という考え方は間違っている。小さな町村であっても、「ここに持続可能性があるから、一緒に暮らそう!」、そう胸を張って呼びかける時代が始まろうとしている。

藤山 浩(ふじやま こう)

藤山 浩(ふじやま こう)

一般社団法人 持続可能な地域社会総合研究所 所長

1959年、島根県益田市生まれ。一橋大学経済学部卒業。博士(マネジメント)。島根県中山間地域研究センター等を経て2017年より現職。総務省地域力創造アドバイザー、国土交通省国土政策局「住み続けられる国土専門委員会」他、国・県委員多数。専門は、中山間地域論、地域人口分析、地域マネジメント、地域経済、地域計画。著書に「田園回帰1%戦略」、「循環型経済をつくる」、「地域人口ビジョンをつくる」、「小さな拠点をつくる」(農文協)など。