地元から世界を創り直す時代 ―持続可能な地域社会を設計する

一般社団法人 持続可能な地域社会総合研究所 所長 藤山 浩(第3301号・令和6年11月18日)

1. 私たちが直面する全面的な持続性危機

環境、経済、社会の同時多発危機

今、私たちの文明は全面的な持続性危機に直面し、立ちすくんでいる。まず、生命の土台となる環境分野においては、「地球沸騰」とも呼ばれるほど温暖化が進行し、生物多様性の保全など待ったなしの対応が求められている。次に、経済分野においては、世界的に格差が拡大し、経済成長の成果を上位1%が独占する傾向が年々強まっている。同じ地球上で、1億倍の資産格差が生じている現状は、あまりにも歪んだ経済と言わざるを得ない。そして、社会分野においては、家族やコミュニティの解体が進み、社会的な孤立が深刻な問題となっている。日々の暮らしをささえる身近な人間関係の再構築が急がれる。

「改革」という名の「切り捨て」政策の加速化

このような全面的な危機に対して、日本は、どのように対処してきたのであろうか。バブル経済崩壊以降、「錦の御旗」の如く叫ばれてきたのは、行政や経済における「構造改革」であった。その中軸となった考え方は、「選択と集中」路線である。すべての人々や地域そして企業は救えないとばかりに、「構造改革」についていける少数のエリートをトップダウンで選び出し、大規模化を進め、支援を集中していった。2000年代以降展開された市町村合併や大店法廃止、国公立大学の独法化、福祉削減等は、すべてこうした「選択と集中」政策の一環である。この「失われた30年」を振り返ってみると、今までの「構造改革」は、現状の全面的な持続性危機の深まりからしても、惨憺たる失敗だったと評価せざるを得ない。それは、結局のところ、「改革」という名の「切り捨て」だったのだ。「改革」がめざす方向自体に、根本的な誤りがあったと考えるべきであろう。

今、求められるパラダイム転換

今まで唱えられてきた「改革」は、所詮「小手先」のものであり、文明的な構造転換を迫られている現在の状況に対応できるものではなかった。全面的な持続性危機を真剣に乗り越えようとするならば、持続可能な循環型文明をめざすことになる。そして、今までの地球の「無限性」を前提とした成長志向に代わって、地球の「有限性」を前提とした循環志向に大きく舵を切ることは必然だ。文明原理としていまだに信奉されている「大規模・集中・グローバル」では循環創造は困難であり、「小規模・分散・ローカル」原理を導入することは不可避となる。調整手法としては、有限の空間・資源を前にして、やみくもに競争を煽ることなく、地域内外での共生の仕組みを構築することが望まれる。これに対応して、所有制度も、私有だけでなく、共有の部分を増やしていくことになる。地域間の関係性も、いたずらに蹴落とし合いに走らず、循環構築という共通の目標に向けて学び合いの共進化を促すことが肝要であろう。そして、地域政策の体系も、トップダウンに基づく「選択と集中」からボトムアップに基づく「共存と補完」へと転換させる。

2. 新たな地元から世界を創り直す ―ローカルコモンズという希望

生命の歴史に学ぶ基本単位進化の重要性

文明全体のパラダイム転換といった抜本的な進化は、どのように実現できるのだろうか。私たちは、およそ40億年に及ぶとされる生命の歴史に学ぶ必要があるだろう。生命の形態が大きく進化し、現在の私たちのような多細胞生物へと進化した最大の契機は、およそ20億年前に、古細菌とバクテリアが合体・共生し、細胞の中にミトコンドリアという酸素呼吸に対応した一種のエネルギーセンター機能を獲得したことにある。その後、植物へと進化した生物はさらに葉緑素という「太陽光発電所」機能を備えることになった。こうして、生命の基本単位である一つ一つの細胞が優れた循環機能を装備したことが、その後の飛躍的進化の土台となったのだ。私たちの文明の進化もこれと同じである。一つ一つの地域社会が一定の自律した循環機能を実装していかない限り、循環型文明の実現はあり得ない。つまり、これからの文明的転換の時代、新たな循環型文明を基底として支える基本単位の創出が不可欠なのだ。

一人一人の幸せを支える新たな地元が必要

私は、この循環型文明の基本単位を、一人一人の日々の幸せを支える身近な地域社会である「新たな地元」としても構築していく必要があると信じている。人間は、社会的動物であり、集団のつながりの中で生きてきた。しかし、20世紀後半からの成長型文明は、地域社会を「大規模・集中・グローバル」の波で押し流し、その内部においても競争と私有による分断を過度に進めてしまった。この一世代くらいの変遷を見てみると、それまでの地域社会で分かち合われていた暮らしの美学や助け合う仲間意識、そして世代を超えていくものへの尊敬などの価値観が決定的に崩れ始めていることに慄然としてしまう。このままでは、人間の幸せを奥深いところで支える安心感や満足感は遠のくばかりだ。私は、地元とは、「記憶と風景」が世代を超えて紡がれていく地域空間だと考えている。持続可能な地域社会は、世代を超えて継承されていくことで初めて実現していく。

ローカルコモンズという可能性

最近、全国の地域現場を歩くと、多様な持続性危機に苦慮する中で、地域住民を主人公とした共同の仕組みづくりに挑戦する事例が数多く見られる。例えば、農林分野では、改めて法人を立ち上げ、農林地の共同管理を進めようとする動きがある。公共交通網が崩れ始めている中、小地域で共同の車両を運行する仕組みが増えている。「小さな拠点」や「地域経営会社」のように、商業や福祉など分野を横断した複合的な拠点や組織づくりも始まっている。「こども食堂」をはじめとする食の広場づくりも広がっている。そして、再生可能エネルギーについても、森林・農地・河川・街区等をつないだ地域の共同システムづくりが生まれている。こうした多様な危機対応策の共通軸は、地域住民による共同管理のしくみ、すなわち「ローカルコモンズ」の再構築にほかならない。半世紀以上前、「コモンズの悲劇」という考え方が示され、私的所有に基づく自由競争が望ましいとされてきた。しかし、もう地球にも地域にも競争して奪い取る環境的余裕は残っていない。2009年に女性として初めてノーベル経済学賞を受けたエリノア・オストロムは、世界中の共有資源管理の事例データベースを構築し、成功を支える8つの設計原理を明らかにした。世界的にも、限られた資源を共同で賢く使う「コモンズ」の可能性が近年再評価されているのだ。

3. 持続可能な地域社会を設計する ―未来像と求められる体制整備

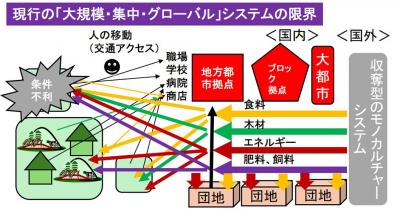

現行の地域構造の限界

将来の持続可能な地域社会を設計する前に、まずは現行の地域構造の限界を整理しておこう。現在の日本の地域構造は、海外から大量の食料やエネルギーを輸入することを前提に最適化されている。そのため、大量輸入と近接した大量消費に好適な大都市が条件優位となり、そこから遠い中山間地域においては、小規模分散性と縦割りの移動、輸送システムが相まって、条件不利性が拡大していったのである。しかし、こうした一方通行の「借り物の豊かさ」は、生産地から消費地までを通して、決して持続可能な循環型とはなり得ないのは明らかだ。

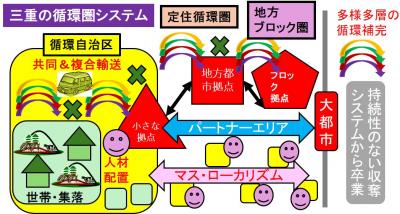

循環自治区から始まる三重の循環圏

では次に、循環型文明における地域社会の基本単位(数百人から数千人規模の一次生活圏を想定)を「循環自治区」と名付け、そこから始まる三重の循環圏を構想してみよう。特に中山間地域における循環自治区構築のポイントは、小規模・分散的な世帯・集落において自給循環度を高めると共に、人やモノの共同かつ複合的な輸送システムを「小さな拠点」を結節ターミナルとして実現していくことにある。こうした循環自治区は、数万から数十万人規模で、現在の地方都市圏に相当する「定住循環圏」を構成し、二次的な都市機能等を共有すると共に、相互補完により自給循環度を一層高める。そして、さらに地方ブロック単位で三次的な循環圏を構築し、現在の高速道路網上に自動物流システム等を整備し、環境負荷を抑えた地域間の補完を担わせる。こうした補完性の原理に基づくボトムアップ型のシステム設計が重要だ。2050年には、日本でも脱炭素社会の実現が求められていることから、ここ一世代、30年の間に、このような地域システム進化が必要となっている。

新たな地域運営の法則

文明全体の進化には、生物進化と同じく、その基本単位である「循環自治区」において、新たな持続可能性を創出する地域運営の革新を実現する必要がある。第一に、地域ごとに多様な自然に対応できるよう、地域の自己決定権が担保されなければならない。「財産区」等の枠組みを未来形のローカルコモンズとして生み直し、域外からの乱開発や収奪を防ぐ手立てが必要だ。そのためには「都市・農山漁村計画法」のような包括的な法整備も不可欠となる。第二に、「規模の経済」を無駄に求めず、さまざまな分野を組み合わせた「範囲の経済」に着目し、住民の一人一人に宿っている小さな力~例えば、週に1日働く0・2人役のような~を多機能な事業体や拠点で引き出していく「コンマXの社会技術」を開発していくことである。第三は、安定して人口を支え得る環境容量を「21世紀の石高」として集約し、食料やエネルギーの自給循環の目標とすると共に、国民全体の資産として交付税措置等を通じて賢い先行投資の対象としていくことである。

市町村、県、国の役割と「マス・ローカリズム」による共進化

このような地域に密着した新たな自治創出が問われている時代、現場から自己決定権を奪っていく市町村合併は流れに逆行する。むしろ、基礎自治体である市町村に今まで以上に人・予算・権限を保障し、県は各分野の普及員的な専門人材を市町村に派遣するネットワーク型の組織へと進化すべきであろう。例えば、「再生可能エネルギー普及員」や「生態系保全普及員」が居てもよいのではないか。そして、国は、人材配置、先行投資、制度設計の3方向から地域の挑戦をサポートしてほしい。第一は、それぞれの「循環自治区」の地元に住み込んで、住民と共に自然と共生・循環する暮らしを構築していく未来形の「地域おこし協力隊」=「グリーンレンジャー」を10万人規模で配置する。第二は、循環力の大半が地方とりわけ中山間地域に存することに鑑み、年間30兆円以上に及ぶエネルギー資源輸入を代替するためにも、年金積立金等も含め思い切った循環型の地域社会実現に向けた先行投資を進めることだ。これらの中山間地域への投資は、大都市住民にとっても将来的な食料やエネルギーと災害時の疎開先を確保する「パートナーエリア」を育成することにもつながる。第三は、これらの人材、資金を活用して計画や実践を進めるための法制度や研究機能そして情報共有の基盤を整備することである。

最後に、こうした革新的な地域政策を実現していくためには、やはり革新的な展開手法が必要となる。イギリスでは、近年、マス・ローカリズム(mass localism) と称して、地域の主体性・個性に基づいた取組を同時進行させ、その成果を広く共有することで国全体としても底上げと加速化を達成するボトムアップ型の地域政策手法が注目されている。「循環自治区」構築という未曽有の挑戦にあたっても、数百、数千、数万の地域を段階的にネットワークし、同時進行でチャレンジしていくことになる。そうした数多くの試行錯誤とデータ診断から共通する阻害要因や促進要因を抽出し、エビデンスに基づく共通政策として基盤整備や制度改革を行うことを提案したい。地域ごとの循環創造は、基本的に「内発的発展」をめざすものであり、地域間における情報やノウハウの共有はむしろ追い風となる。多様な地域特性を持つ地域の成功や失敗が広く共有されることで、地域相互の学び合いが大きく促進される。地域政策も、生態系と同じく、試行錯誤により優れたものへと変異したDNAをすばやく普及させ、「共進化」を実現する時代を迎えているではなかろうか。

藤山 浩(ふじやま こう)

藤山 浩(ふじやま こう)

一般社団法人 持続可能な地域社会総合研究所 所長

1959年、島根県益田市生まれ。一橋大学経済学部卒業。博士(マネジメント)。島根県中山間地域研究センター等を経て2017年より現職。2023年度より上越市創造行政研究所・所長も兼務、国・県委員多数。専門は、中山間地域政策、未来社会論、地域計画、地域分析(人口・経済)、地域づくり支援。著書に「田園回帰1%戦略」、「循環型経済をつくる」、「小さな拠点をつくる」、「日本はどこで間違えたのか」など。