高知県梼原町/高知県梼原町における集落活動センターの取組

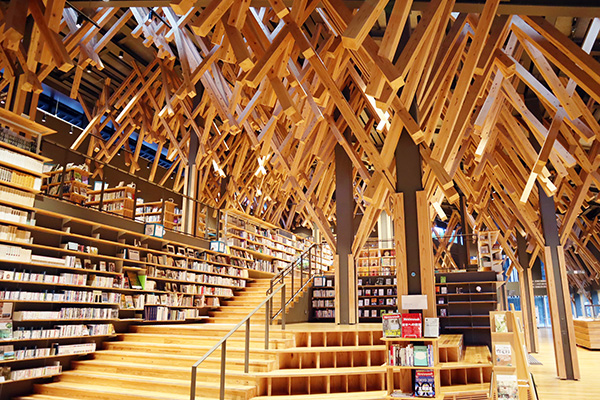

▲隈研吾氏設計による町立図書館「雲の上の図書館」

高知県梼原町

3324号(2025年06月30日)

高知県梼原町

まちづくり産業推進課

梼原町の概要

梼原町は、高知県の西北部、愛媛県との県境に位置する山間地域にある。町北部には、山口県の秋吉台・福岡県の平尾台と並んで日本三大カルストと呼ばれる雄大な四国カルスト高原を有し、町土の91%は豊かな森林に覆われている。集落は蛇行する四万十川水系の河川に沿って点在しており、人口は3,084人、高齢化率47.95%(R6.12月末住民基本台帳)と少子高齢化が進んでいるが、ここ10年では移住者が増加し、定住者も200人を超えている。また、新国立競技場を設計した隈研吾氏設計の建築を数多く体感できる町として世界中から観光客の皆さまにお越しいただいている。梼原の歴史は、延喜13(913)年に藤原経高公が京の都から入国したことにより始まったとされ、令和6年には1111年目を迎えた。その間、この地では国の重要無形民俗文化財でもある「津野山神楽」が代々の神官によって舞い継がれ、昭和23年の「津野山神楽保存会」の設立により、戦後混乱期における存亡の危機を乗り越えながら今に継承されている。

梼原町の行政区画は明治の大合併前の旧村単位を基本として6つの区に分かれている。さらに、区より小さなコミュニティとして「部落」と称した56の集落が存在している。それぞれの集落に代表を置き、道路や河川清掃といった奉仕活動、地域の祭り事といった行事をまとめている。その集落を包括する組織である「区」が、集落と集落を有機的に結びつけるなど、住民を代表する組織として重要な役割を担っている。その代表に「区長」を置き、部落代表と連携し、行政への要望や情報共有等住民の暮らしを支えている。

集落活動センターの取組について

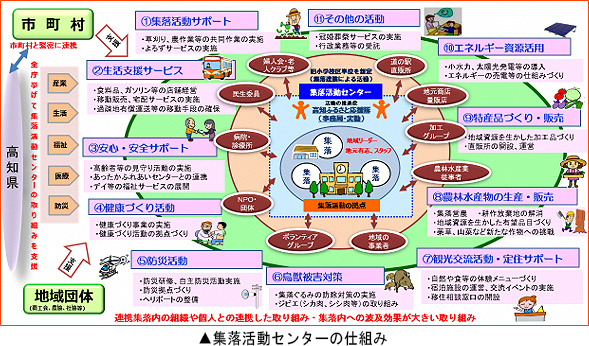

集落活動センターは、平成24年度に高知県が提唱した制度である。地域住民が主体となって、地域外からの人材を受け入れながら、旧小学校や集会所等を拠点に、それぞれの地域の課題やニーズに応じて、生活、福祉、産業、防災といったさまざまな活動に総合的に取り組む仕組みである。国の制度では、内閣府の「地域運営組織」や国土交通省の「小さな拠点」に該当する。中山間地域では、高齢化の進行や人口の減少に伴う地域活動の担い手不足、買い物や移動手段といった生活面での不安、農林水産業を担う人材の不足等、さまざまな課題に直面している。その一方で、集落への「愛着」や「誇り」を感じながら「今後もここに住み続けたい」という想いを持つ地域住民の強い想いを実現するために、地域が抱える課題を解決する手段として、高知県では、「集落活動センターを核とした集落維持の仕組みづくり」を推進している。高知県内にある集落活動センターは、令和6年12月末時点で67カ所あり、33の市町村で開所している。

梼原町の集落活動センターの概要

梼原町には集落活動センターが6つあり、前述した区を単位として開所している。そのため、自治組織である区と集落活動センターの活動範囲は同一となっている。少子高齢化等に伴う人口減少により、集落機能の維持が厳しくなっていく中、集落活動センター事業を通じて話し合いをしていくことで、地域の課題を把握し、住民自身が危機感を抱くことを通じて「諦め感」から「再び元気な地域に」というやる気へと意識が変わったと感じている。役場職員も話し合いに入り、共に地域の将来像を描き、「絆」と「自立」というキーワードの下に「できる事から進める」を合言葉に活動が始まった。

〇集落活動センターまつばら

町内で最初に立ち上がった集落活動センターは、松原地区にある「集落活動センターまつばら」である。危険物の規制に関する規則の一部改正によって、地域唯一のガソリンスタンドの地下貯蔵タンクが設置後40年を経過するため、流出事故防止対策を行わないといけない状況になった。個人経営であったガソリンスタンドは、経営状況から多額となる改修は厳しく、やむを得ず廃業の道を選択するしかない状況になった。町中心から25km離れた地域であるため、高齢者の利用・冬季の灯油の供給に大きな支障をきたすこととなるため、まず第一歩として緊急を要するガソリンスタンドの存続に向け、「地域を担う組織づくり」に取り組み、安定した燃料供給体制づくりを進めることとした。地域住民の出資による「地域住民が支える、地域のための会社」として、平成24年12月3日に「株式会社まつばら」を設立し、地下タンクの補修、設備及び備品の更新を行い、平成25年1月4日から給油所を引き継ぎ、運営を開始した。ガソリンスタンドの経営だけでなく、平成26年度には、地域食材加工販売施設「あいの里」を建設し、農産物、加工品、雑貨販売、レストラン運営を開始し、地域食材をお金に換える仕組みづくりに取り組んできた。また、平成29年3月からは、地域の念願であった「どぶろく」の製造販売に取り組んでいる。

〇集落活動センターはつせ

次に開所したのは初瀬地区にある「集落活動センターはつせ」である。町内で一番人口が少なく、担い手不足が顕著な地域である。平成14年以来、それまでの韓国との交流により住民らが創り上げた「鷹取キムチの里構想」をもとに、積極的な販売活動や新商品の開発に努めているが、少子高齢化に伴う人口減少が要因で集落の維持が厳しくなっている。もう一度、元気で活力のある地域にしていくため、地域の良さを住民同士で共有し、地域資源を活かしていくということで、「韓国」にこだわりを持って取り組んできた。心が安らぐ食事や癒やし・出会いの空間を提供し、さまざまな方々と強い関係を築き、地域経済の循環に向けた仕組みづくりを進めるため、①食の提供 ②食・癒やしの空間づくり ③受入体制づくり ④情報受発信の体制づくり ⑤人づくり の5つからなる「知る人ぞ知る癒しの隠れ家構想」を打ち出した。1,500m²の敷地を整備し「チムジルバン・レストラン鷹取」を建設。韓国式サウナとして「岩塩房」「ゲルマニウム房」の2つのサウナ部屋と韓国風料理を提供するレストランの整備を行った。

〇集落活動センター四万川

四万川地区は、松原地区と同じく、ガソリンスタンドの消滅の危機に直面した地域である。法律の改正によって地域唯一の個人経営の給油所が施設改修をしないと営業ができなくなり、その改修費も多額となることから平成25年1月末をもって廃業を余儀なくされ、一時期、実際にこの地域からはガソリンスタンドが消えた。それ以降、高齢者の利用や冬季の灯油の供給に大きな支障をきたし、それに加えて生活物資の確保が不便となることも懸念されたため、集落活動センター事業を導入し、住民出資による「株式会社四万川」を設立、ガソリンスタンドの経営を始めた。以来、「住民による住民のための会社」として地域のニーズをこまやかに拾い上げ、ホームセンター販売取次店としての機能や高齢者の見守りも兼ねた配食サービス、さらには遊休農地を活用した米づくりや旧幼稚園舎を改修し、葬祭事業も始めるなど幅広い取組を展開している。また、地区内にあった雉の養殖を手掛ける生産組合が担い手不足などの理由により、事業を終了する動きの中で、令和4年度には株式会社四万川が事業承継を行い、地域で培ってきた産業を守っている。

〇集落活動センターおちめん

越知面地区では、過疎高齢化により次世代を担う若者世代が減少し、10年後には相当数の集落が集落活動の維持が困難となってくるとの懸念があった。現に、町内の中でもほ場整備率が高く、稲作等の生産が盛んに行われていたが、担い手不足によって年々遊休農地化が進んでいた。また、これまで引き継がれてきた伝統文化である「二十日念仏」も実施のための人員確保やその継承が課題となっており、加えて、廃校施設(小学校)の活用方法もなかなか具体化できない状況にあった。しかし、集落活動センター事業の導入をきっかけに事が大きく進んだ。交流をテーマに人の流れをつくり、移住定住や経済活動につなげ、地域で支え合い生きる仕組みづくりを行うことにした。廃校施設を地域の活動拠点として活用し、宿泊滞在施設として建築基準法及び消防法に適合した施設改修を行い、旅館業法に基づく簡易宿所の許可を取得し、運営を開始した。また、地域食材を活用した特産品づくりの加工グループが設立され、地域食材をお金に換える仕組みづくりが始まり、加えて集落営農組合も立ち上がり、耕作者の「農地を荒らしたくない、守りたい」という思いに応え取り組んでいる。また、株式会社四万川と同じく、地域産業の継承にも取り組んでいる。この地域における江戸時代からの特産品である「アメゴ(アマゴ)」の養殖事業を個人事業主から承継し、町内河川への放流による梼原らしい河川環境の維持に取り組むとともに、特産品の開発・販売の検討を始めている。

〇集落活動センターゆすはら西

町内では、鳥獣被害により、農家の生産意欲が低下し農地の遊休化が進んでいる状況であった。イノシシ・ニホンジカの捕獲数は近年、爆発的に増加しており、平成28年度には1,500頭を超え、狩猟本来の楽しみが消え、担い手不足も相まって猟師の意欲減退につながっていた。西区では、集落活動センター事業の導入にあたり、地域の特徴を見つめなおす中で、町の中央部に位置すること、活発に活動をしている猟師が多いこと等を踏まえ、地域食材や資源を活用し、交流人口の拡大と人材育成の取組を進め、人も物も金も循環する活力ある地域にするための仕組みをつくることとした。全国初の移動式解体処理車の導入や獣肉解体処理施設の建設を行い、平成30年4月から猟友会と連携して町内全域をカバーする形で捕獲鳥獣を確保。ジビエの販売や加工品の開発を通じて、自立した経営を行っている。令和5年度は、イノシシ128頭、ニホンジカ289頭の搬入があり、その活用率は約4割と国内における捕獲鳥獣の活用率を大きく上回っている。

〇集落活動センターゆすはら東

東区は、多くの商店や学校、役場を有する町の中心地域であるが、その中でも中心部は人口の空洞化傾向にあった。一方で隣接する地区では、公営住宅の存在により、人口は増加している状況にある。そのため、中心部と郊外部が連携しながら、集いの場づくりや食料品の確保等の支援体制づくりを進めていく必要があった。また、他の区と異なり、地域活動に関する協議の場や活動の拠点となる施設を持っておらず、コミュニティー機能や支え合い、助け合い活動の充実に向けて、拠点施設の確保が求められていた。そこで、集落活動センター事業の導入にあたり、各集落が連携し、自家栽培の野菜をお金に換える取組や各福祉施設と連携した支え合い・生きがいの仕組みづくりを進め、多様な技術を持った方々がその技術を生かして活躍する場を創出する仕組みをつくることとした。まずは旧保育所を改修し、活動の拠点づくりを行った。新たな拠点では、高齢者や障がい者の集いの場として利用したり、地域に多く自生しているイタドリの葉を利用した特産品づくり等を通じて地域の活性化につなげている。コロナ禍においては、帰省できない方、梼原にゆかりのある方に、暮らしの応援と併せ各集落活動センターの野菜や特産品を贈る事業を実施。送付回数3回、延べ726人の方に送付し、絆を紡いだ。

○集落活動センターゆすはら連絡協議会

町内の各集落活動センターは、各地区の事情に応じて順次開設されてきた。この間、各センターが活動情報を共有したり、町内全域へと集落活動センターの仕組みづくりを広げることを目的に「梼原町集落活動センター連絡協議会」が設置されていた。平成29年3月19日、町内全域に集落活動センターが立ち上がったことに伴い、協議会名を「集落活動センターゆすはら連絡協議会」に改め、6つの集落活動センターが堅い絆で結ばれ、社会の変化にもしなやかに対応しながらともに取組を進めていくこととした。四半期に1回程度の頻度で、各集落活動センターの代表や関係者が集い、情報共有に加えて共通の課題解決に向けた話し合いを行っている。また、毎年秋には高知市内で「ゆすはらフェア」と称した共同の特産品販売会を実施。集落活動センターで取り扱っている商品や地域の野菜などを来場者に販売しながら、センターの紹介や梼原町のPRなどを行い、関係人口の創出、移住者の呼び込みを行っている。

まとめ

集落活動センターを立ち上げたことで、地域に雇用の場が生まれ、取組を通じてやりがいを感じながら、人との交流により気持ちが明るくなったとの声を聞く。また、販売施設や活動拠点施設があることで、自分たちがかかわっている施設という意識が芽生え、積極的に利用したり、活動に協力するなど、生活に刺激と活力を生み出すようになってきた。

そのような集落活動センターも、設立して10年が経過したセンターもある。10年が経過することで、少子高齢化による人口減少が顕著となり、集落活動センターを支える担い手の不足という新たな課題が出てきた。存続にかかわる大きな課題であるが、前述した集落活動センターゆすはら連絡協議会での話し合いや各関係機関と連携した事業の推進により、課題の解決に向け邁進している。これまでの実績と満足感、そして誇りと自信が集落活動センターにはあるので、「自分たちでできることは自分たちで行う」を基本とし、今を生きる人々が、未来を創造し、夢を語り、人と人、さまざまな物をつなげ強い関係を築きながら、心ひとつに挑戦していく。

高知県梼原町

まちづくり産業推進課