鹿児島県喜界町/ふるさとと自らの未来を切り拓くことのできるこどもの育成

▲太平洋とサトウキビ畑を眼下に望む

鹿児島県喜界町

3318号(2025年4月28日)

鹿児島県喜界町 教育委員会総務課

古薗 正樹

1.サンゴでできた喜びの島

喜界島は鹿児島県奄美群島の東北端、北緯28度20分、東経130度00分の地点にあり、鹿児島港から約368km、沖縄那覇港から約322km、奄美大島から最短距離で約24kmの洋上にある島です。総面積は56.82km²で周囲は約50kmあり、年平均22.4℃と年間を通じて温暖な気候です。また、現在の喜界島は1島1町で、人口は令和6年4月1日時点で6,314人です。

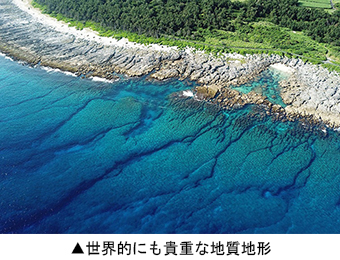

喜界島は世界でも屈指の隆起速度を誇り、約10万年前に海面下で形成されたサンゴ礁が現在は200mの高さに位置しています。島の周囲には豊かなサンゴ礁が発達しており、喜界島は令和6年8月に韓国釜山で開催された国際地質学会(IGC2024)において国内4カ所目となる世界地質遺産second100選に選ばれ、世界的にも貴重な地質地形を有した島であることが認められました。喜界町では、この貴重な地質地形を活かし、平成30年から日本ジオパーク認定に向けて準備を始め、令和3年に本格的な申請に向けた取組を開始し、現在に至っています。

2.喜界町の教育行政

平成24年度、喜界町は喜界町学校再編計画に基づいて町内の9小学校及び3中学校を統合し、喜界小学校(児童数245人)・早町小学校(同61人)・喜界中学校(生徒数161人)を開校しました(人数は令和6年4月1日時点)。

喜界町教育委員会では、町長が提唱する「島で育むきらりと輝く人づくり」を基本理念としています。学教教育においては「夢や志をもち、可能性に挑戦するグローカル人材の育成」という合言葉のもと、各事業を行っています。確かな学力の定着や特別支援教育の推進はもちろん、近年はキャリア教育の推進に力を入れてきました。

3.喜界町版キャリア教育

我が国で「キャリア教育」という言葉が公的に用いられたのは、平成11年の中央教育審議会までさかのぼります。キャリアとは「人が生涯の中でさまざまな役割を果たす過程で、自らの役割の価値や自分と役割との関係を見出していくこと」と捉えることができます。例えば、中学生は親から見るとこどもであり、同時に中学校に通う生徒でもあります。やがて成長すれば社会人になります。私たちは、さまざまな役割を通して他者や社会と関わることになり、その関わり方の違いが「自分らしい生き方」すなわちキャリアになっていくと考えることができます。

近年、グローバル化や科学技術の革新によって社会構造が大きく変化しています。また、喜界町では多くのこどもたちは中学校や高校卒業後に島外へ進学・就職をするという状況があります。このような社会背景や地域の現状を踏まえると、こどもたちが激しい環境の変化に流されることなく、それぞれが直面する課題に対して柔軟かつたくましく対応しながら社会人として自立していくことができるような教育が求められているといえます。

そこで、喜界町ではキャリア教育が導入された背景やキャリア教育の定義、また地域の実態を踏まえたうえで町内の小・中学校、高等学校と連携を図りながら、喜界町の特色を生かしたキャリア教育の在り方について模索してきました。具体的には次の2点を喜界町キャリア教育の方向性としました。

・喜界町の特性を生かした体験活動による郷土愛の涵養

・学年や校種を超えたこども同士の交流によるウェルビーイングの向上

令和3・4年度、小・中学校の9年間を見通したキャリア教育の在り方について研究・実践を行い、大島地区指定研究協力校として公開研究会を実施しました。具体的な取組のひとつに「キャリア教育の視点をもとにした教育課程の見直し」があります。この取組は、サトウキビや白ゴマ、隆起サンゴ礁等、喜界島の産業的・地理的特性を教育課程に反復的・螺旋的に位置付けることで、こどもの郷土愛を涵養する各学校の教育活動・実践です。

4.学年や校種を超えたこどもの交流「やる気塾」

喜界町教育委員会では、平成17年度から「やる気塾」という名称の学習会を実施してきました。「やる気塾」は、こどもたちが家庭学習を習慣化することや主体的に学習に取り組む態度を育成することを目的として、毎月第3土曜日を中心に行っており、今年でちょうど20年になります。参加者は小・中学生で、教員もボランティアとして参加することがあります。基本的には、こども一人一人が家庭学習に取り組んだり、必要に応じて発展的な学習課題に挑戦したりといった活動に取り組みます。

このような活動を行ううちに、こどもたちの取り組み方にある変化が起こりました。それは、こどもたち同士で互いに教え合う姿が見られるようになってきたことです。こどもがボランティアの教員へ質問する場面は従来からありましたが、友達同士で教え合う姿から、こどもの「理解したい」という思いだけでなく、「伝えたい」という意欲も感じられました。そこで、令和5年度からキャリア教育の視点で「やる気塾」の活動を見直すことにしました。具体的には高校生にも参加対象を広げることにして、学年や校種を超えたこどもたちの交流が活性化するように設定しました。

以上のような経緯で、現在の「やる気塾」は年間を通して次の取組を行っています。

・小・中学生の同学年グループ編成による学び合い

・小・中学生の問題演習に対する高校生の添削・解説(個別指導)

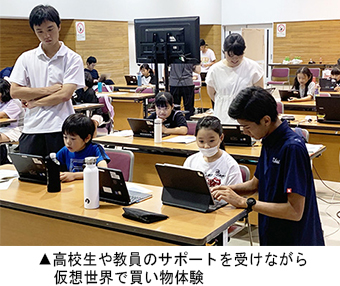

このような学びの形態は、江戸時代中期から明治にかけて薩摩藩で行われていた「郷中(ごじゅう)教育」という教育システムを参考にしています。郷中というのは、今でいう町内会のような小さな組織です。郷中では、幼いこどもをはじめ、さまざまな年代の青少年が集まり、学年の枠を超えた異年齢集団が同じ学び舎で読み書きや剣術等を学んでいました。幕末維新期には西郷隆盛や大久保利通等の人材を輩出したことでも知られています。郷中教育では「年長者が年少者に教え、年少者は年長者から学ぶ」という学びが循環する仕組みの確立が期待されます。このような仕組みを「やる気塾」に取り入れることで、知識の単なる伝達に留まらず、主体性や自立心、社会性を育むことができるのではないかと考えました。実際、このような試みを通して、参加者から「上学年の自覚をもってコミュニケーションをするようになった。」「質問した相手の期待に応えたくて伝え方を工夫するようになった。」等の感想が寄せられました。また、高校生からは「教職へ憧れを抱くようになった。」という声も聞かれ、こどもの学習意欲の向上はもちろん、学校間の連携強化にもつながるのではないかと考えています。

5.人生の先輩から生き方を学ぶ

こどもたち一人一人が自己のキャリア形成について考えることができるようにするために、今年度は喜界島の地域人材を講師に迎えて講義をしてもらうという特別企画も実施しました。

令和6年11月には自衛隊喜界島通信所長を講師として、キャリア教育講座「喜界島と私の生きる道」を開催しました。講師は、自衛隊に入ったきっかけや全国各地で行ってきた任務等について画像やクイズを提示して楽しく紹介しました。また、入隊した理由を「人の役に立つことができる究極のボランティアをしたいという思いがあったから」と説明したうえで、「自分で決めたことだから、つらいことやあきらめたいことがあっても続けることができた」という熱い思いを語りました。さらに、こどもたちに対して、やりたいことを決めるときには「①人のためになっているか②人が喜んでいるか③みんなが幸せになるか」の3つの条件を満たしているかを考えてほしいとメッセージを送りました。最後に、喜界島の唄者と三味線の演奏を披露し、講師自身が2年間を過ごした生活で感じた喜界島の伝統や文化の魅力も伝えました。

参加者の1人は、「自分のためだけでなく、人のためにも行動することが大切だと学びました。学校生活でも、あきらめずに挑戦したいです。また、所長さんが喜界島の文化を知るために三味線を練習して弾けるようになったことがすごいと思いました。」と感想を述べました。

6.時代とともに進化する「やる気塾」

12月には、こどもたちが大人になった頃の未来社会を想定した特別講座を実施しました。これは喜界島の酒造メーカーと連携した企画です。この酒造メーカーでは、他企業と共同でNFT(代替不可能なトークン)という技術を活用してウイスキーをはじめとした蒸留酒の樽をスマホアプリで売買・保有・管理するなど、世界でも注目され始めている技術を扱っています。この技術をこどもたちの日常生活・学校生活と関連付けて「やる気塾」で実施できないかと構想しました。そして実現したのが「生成AIで作成した自分や友達の絵を売買する体験をしよう」という企画です。この体験を現実の世界で例えると、個人が公園や広場等の会場で品物を売買するフリーマーケットの仕組みに似ています。「やる気塾」では、こどもたちが仮想世界(メタバース)にログインして互いに作成したデジタルアートを仮想通貨(暗号資産)で売買する体験活動を設定しました。この活動によって、生成AI・デジタル署名等の最新のデジタル技術や仮想世界における経済活動等、こどもたちが大人になった頃の未来社会の仕組みを模擬体験することができました。喜界町は近隣の地域との間を海で隔てられています。そのため、地理的な制約を受けずに他の地域と持続可能なコミュニティを形成する手段を身に付けることは非常に重要です。このような体験にヒントを得たこどもたちが今後のキャリア形成の過程や社会人になったとき、新たな産業やビジネスモデルを喜界島から発信し、主体的に社会に貢献できる人材となることを期待しています。

7.おわりに

個人の尊重や公共の精神等、教育には時代を超えて変わらない価値あるもの(不易)を後世に伝える役割があります。一方、AI技術やSociety5.0のように、時代の変化に合わせて変えていく必要があるもの(流行)も存在します。これからの時代は、世の中の激しい変化を乗り越え、未来社会の創り手となる資質・能力を備えた人材の育成が重要になります。本町では、社会の変化を前向きに受け止め、自分のよさや可能性を認識するとともに、多様な人々と協働しながら豊かな人生を切り拓くことができるような教育環境づくりに努めていきます。

鹿児島県喜界町 教育委員会総務課

古薗 正樹