新潟県刈羽村/地域で育てる幻の桃「砂丘桃」

▲刈羽村の特産品「砂丘桃」

新潟県刈羽村

3315号(2025年4月7日)

新潟県刈羽村 産業政策課

小林 航

1.刈羽村の概要

刈羽村は、新潟県のほぼ中央の日本海側に位置し、南を柏崎市、北を旧西山町に接し、また、長岡市に一部接した飛地を持つ、総面積26.27km²の村です。人口は4,221人(令和6年11月末現在)で、「笑顔の村 かりわ」をスローガンに掲げ、5地区20集落の村民が主役となった自立と自治が特徴です。

村は、西の砂丘地、中央の平坦地、東の丘陵地の3つの地形的特徴を併せ持っています。中央の平坦地には水田が広がり、人々の生活の拠点となっています。東の丘陵地には、赤田城址遊歩道や東福院等の自然に囲まれた歴史スポットが点在し、多くの魅力を秘めたエリアとなっているほか、中山間地域の飛地があります。西の砂丘地は、海側に東京電力ホールディングス㈱の柏崎刈羽原子力発電所が立地し、内陸側には特産品である「砂丘桃」の畑や産業・観光複合施設「ぴあパークとうりんぼ」等、村を象徴するスポットが多数見受けられ、今最も注目すべきエリアとなっています。

2.特産品「砂丘桃」

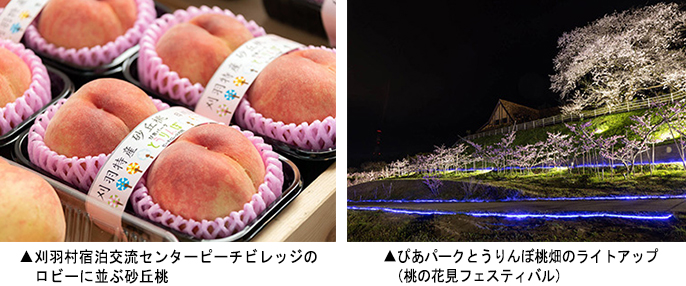

村の特産品である「砂丘桃」は、砂丘地で栽培されている桃の総称です。その歴史は古く、約170年前の江戸時代に栽培が始まったとされています。最盛期である大正時代には、桃畑が50 haに及び、電車の車窓からの眺めが美しかったことから臨時停車駅「桃林駅」が開設されるほどでした。その後、第2次世界大戦になると食糧政策の煽りを受けて伐採されるなど幾多の困難を乗り越えて今日まで続いてきましたが、現在は後継者不足という大きな危機に直面しています。

村では砂丘桃の普及発展を図るべく、平成元年から毎年4月中旬に「桃の花見フェスティバル」を開催しています。満開の花が咲き乱れる桃畑は大変美しく、近年ではぴあパークとうりんぼの桃畑でライトアップも行われています。

7月下旬から8月中旬の収穫期には、箱詰めされた砂丘桃が全国に発送されます。生産量が少ないことから「幻の桃」とも云われる砂丘桃ですが、100年先も多くの人に愛されるためにはどうしたらよいのか。地域の生産者と行政が一緒に考え、立ち上げたのが「砂丘桃百年プロジェクト」です。

3.「砂丘桃百年プロジェクト」始動

このプロジェクトは、令和2年に村役場の担当者と「刈羽村宿泊交流センターピーチビレッジ」の指定管理者で、砂丘桃の生産法人でもあるピーチビレッジ刈羽㈱の農業部門の担当者が話し合いをする中でその原形ができました。当時の砂丘桃は、生産農家数約20戸、生産者の平均年齢75歳、販路は軒先販売や昔からのお得意様が大半、価格は他産地と比較して安いという状況が続いていました。しかし、砂丘傾斜地での栽培は通常の露地栽培よりも肉体的負担が大きいうえ、機械化が進まず、また樹の成長が遅いなどの特性があるため生産コストは大きくなります。なりわいとしては成立が困難で、若者や新規就農者の参入は到底見込めません。生産者自身が「息子(娘)には継がせたくない」というほどでした。

ピーチビレッジは生産者で唯一の法人であり、事業経営的な観点から、このままでは砂丘桃の生産がいつか持続不可能になることを認識していました。また、村役場の担当者は、村のシンボルとして多くの村民に浸透している砂丘桃が消滅してしまうことに大きな危機感を覚えていました。両者は砂丘桃をブランド化して再生し、刈羽村の魅力づくりの核に据えようという方針を固め、さまざまな取組を開始しました。「砂丘桃百年プロジェクト」という名称は、それらの取組を総称するために後から付けられたもので、初期段階では事業が先行していました。しかし、その根底には常に「170年前の人々から届けられた砂丘桃を100年後の人々にも届けたい」という想いがありました。

砂丘桃百年プロジェクトの内容は多岐にわたります。最初に取り組んだのは、ピーチビレッジが販売する桃の価格の見直しです。生産コストをしっかりと計算したうえ、事業として利益が出せる、なりわいとして成立する適正価格へと引き上げを行いました。近年は、燃料費や肥料・資材等の高騰により、生産コストが上昇傾向ですが、従来の硬直的な価格設定ではなく、その時々の状況に応じて価格の見直しを行っています。

そのほかにも、オンラインショップの開設や、全数糖度・質量検査、広報宣伝強化、加工品の開発、ほ場拡大のためのクラウドファンディング、オーナー制度の創設、産官学連携による基礎調査・研究等々、さまざまな取組を同時並行で進めています。その中でも特に力を入れているのが、地元の小学校と連携して実施している「砂丘桃栽培体験プログラム」です。

4.砂丘桃栽培体験プログラム in ぴあパークとうりんぼ

このプログラムは、村内全てのこどもたちに、刈羽村の歴史ある特産品「砂丘桃」について学習する場を提供し、「砂丘桃」を介した地域愛の育成を図ることを目的としています。元々、地元の小学校では3年生の時に砂丘桃を学習する機会がありました。このプログラムでは、1年生から6年生まで全学年に砂丘桃に関わる時間を設けることで、実際の栽培作業を体験するなど、より深くまで踏み込んだ内容に取り組めるようにしています。1年生は「桃畑のお散歩」、2年生は「桃畑の調査・探検」、3年生は「摘花」、 4年生は「摘果・袋がけ」、5年生は「収穫」、6年生は「砂丘桃のPRや活用の提案などの自由な活動」となっており、6年間を通して砂丘桃の栽培を総合的に体験・学習できるカリキュラムとなっています。

1・2年生の時は「見る」だけだった砂丘桃に3・4年生で「触り」、5年生で満を持して「収穫する」。そして6年生で砂丘桃を「考える」。一連のプロセスに短期集中で取り組むのではなく、あえて各学年に分散し、児童の成長と共に繰り返し砂丘桃に向き合うことで、その都度新たな発見があり、大人になっても記憶に残る活動になるのではないかと期待されます。また、5年生が収穫する砂丘桃を全学年に1人1個ずつ配布することで、砂丘桃を「食べる」機会も提供しています。役場職員が各学年の授業を「砂丘桃新聞」としてまとめ、校内に掲示することで、活動の「見える化」も行っています。これに関連して、令和4年、5年には桃の樹を小学校の中庭に植える取組も実施しました。この樹は今のところピーチビレッジのスタッフが管理を行っていますが、将来的には授業で栽培方法を学んだ児童が自分たちで積極的に摘花や収穫等の作業を行い、その方法を次の学年へと継承していく、そのような流れを作りたいという想いがあります。

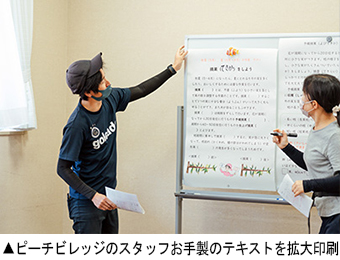

このプログラムが生産者にもたらした副次的な効果があります。授業で使用するテキストは全てピーチビレッジのスタッフが文章や絵を考えて作成しています。児童たちに誤った知識を教えてはいけないと思うため、専門書を読み、自分たちの慣習的な栽培方法を点検しながらテキストを作成しています。結果的に、適正な着果数はどれくらいか、肥料をあげる最適な時期はいつか等を検討するきっかけとなり、栽培方法の改善につながりました。体験学習はピーチビレッジの地域貢献活動の一環としてボランティアで実施していますが、上述の栽培方法の改善のほか、メディアで取り上げられる機会が増えて砂丘桃の認知度向上につながるなど、地域と事業者の双方にとって win-winな関係性が構築できていると感じています。

今後の構想として、現在は小学校6年間の授業内にとどまっている栽培体験プログラムをベーシックコースとして位置付け、剪定、防除、パッケージ・出荷等さらに難易度の高い作業に取り組むエキスパートコースを開設し、希望者が課外学習として取り組めるようにしていきたいと考えています。

5.砂丘桃の甘さについて

砂丘桃の特徴の1つとして常に挙げられるのがその甘さです。昔から生産者や地元の人々からは「砂丘桃は甘いよね」と云われており、その理由として、砂丘の砂が太陽の光と熱を反射するから、寒暖差があるから、水分が抜けて糖分が凝集するから等と語られてきましたが、詳しいことは分かっていません。また、糖度に関するデータの蓄積もなかったため、これを調べるために、ピーチビレッジは令和3年から収穫した桃の全数糖度・質量検査を始めました。その結果、一般的な桃の糖度が11~13度とされるところ、砂丘桃は平均で14~15度の糖度があることが分かりました(品種や年によって違いがあります)。高いものでは20度を超えるような桃もあり、他産地との差別化を図るうえで重要な指標となっています。

近年は大学や調査機関と連携しながら、砂丘桃の基礎調査・研究にも取り組んでいます。砂丘桃が甘くなる理由の解明や、土壌の改良、砂丘地へのスマート農業の導入等、生産基盤の強化やブランド化に資する内容を主な対象としています。

生産者の高齢化と減少により衰退を余儀なくされている砂丘桃を復活させるのは簡単ではありません。しかし、これまでも幾多の困難を乗り越えてきた砂丘桃を信じ、生産者、行政そして地域が一体となって幻の桃を育んでいきたいです。

新潟県刈羽村 産業政策課

小林 航