鹿児島県大和村/小さくとも光り輝き続ける村

▲東シナ海へ突き出た岬にリュウキュウチク(背の低い笹)が広がる絶景「宮古崎」

鹿児島県大和村

3314号(2025年3月24日)

全国町村会行政部

1.大和村の概要

大和村は、鹿児島県本土と沖縄県をつなぐ南西諸島の奄美大島中西部に位置し、東シナ海に面する人口約1,400人の山岳地形の村である。気候は亜熱帯海洋性気候で、暖かい海に囲まれているため四季を通じて温暖多湿。年平均気温は20℃を超え、月平均降水量は約240mmと多い。

村内の一部地域は、2018年に奄美群島国立公園に、2021年7月にはユネスコの世界自然遺産に登録されており、希少で特徴的な自然環境を有し、国の特別天然記念物であるアマミノクロウサギや、天然記念物のオーストンオオアカゲラ等貴重な固有種も多く見られる。NHKの大河ドラマ「西郷どん」のロケ地になった景勝地である宮古崎や世界自然遺産の森にあるマテリヤの滝等が有名な観光スポットで、夏に心地よい木陰をもたらす国直集落のフクギ並木など、美しい自然や伝統文化が色濃く残っている。

村の主な産業は、村営の特別養護老人ホームや診療所勤務等の医療・福祉関係、公務員、島内の事業を請け負う建設業、スモモやタンカン等の果樹栽培を行う農業等である。

今、この村は「小さくとも光り輝き続ける村」としてさらなる発展をめざし、さまざまな地域福祉施策や観光振興施策の取組を実践している。私たちは大和村を訪問し、村内を巡りながらお話を伺った。今回はその一部をご紹介したい。

2.地域福祉の充実-行政主体ではなく住民主体で

多くの自治体が人口減少・少子高齢化という課題に直面しているが、大和村は高齢化率が約43%と県内屈指の高さである。現在の村の地域福祉活動のベースは「住民主体の地域づくり」だ。

当時、村では、関係者で施策を考えるうえでも「村には社会資源が少ないからできない、仕方がない」と考える傾向にあり行き詰まっていた。そのような中、関係者間の勉強会を通じ「資源が少ないからこそできることがあるのではないか。それが村の強みでありそれを活かした施策を考える必要があるのではないか」と考え、村に根強く残っている結い(助け合い)の精神を活かした施策として、「ご近所」にある地域住民の営みからヒントを見つけ出す手法としての「住民流福祉」に着目し取組をスタートした。地域住民と行政や関係機関が一緒になって実情を確認していく中で、公的サービスが地域の自助共助の力を奪っている事例や、公的サービスの組み合わせだけでは心豊かな日常生活は成立しない事例等を通じ、「そこに住む住民自らが動かなければ住みたい地域はつくれない」ことを学んだ。そして、普段のさりげない気のかけ合いや声のかけ合いのそのものが支え合いの基礎である、また、その活動は目に見えないものや気付かないものが多いが重要である、そして、それらを大事にしながらさらに強めていける地域づくりが必要であるという考えに辿り着いた。

このようなことを住民とともに話し合っていく過程で、もともと存在していた住民活動に加え、「集落」を単位とした中に新たな取組も展開されるようになった。住民主体の活動においては、行政は住民のもとへ足を運びながら話し合いの機会を用意したり必要があれば財政支援を行うといったようにサポート役に回る役割となっている。

また、現在進行している事業として「総合福祉構想(集落長屋構想)」がある。自宅で暮らすのが難しい方であっても「できるだけ住み慣れた場所で暮らし続けたい」という願いに近づけるための大和村独自の構想である。当初は介護部門として空き家を改修した小規模な地域共生の拠点づくりを中心に検討していたものが、食や保育の課題も加わり、「総合福祉構想」として再検討を行いながら、現在実現に向けた協議が重ねられているところだ。

ほかの地域でうまくいっている地域づくりの好事例をそのまま当てはめても、その地域と人の実情に合わなければうまく機能はしない。11の集落は、すべて海に面しているが、それぞれの景観は全く違い雰囲気もさまざまである。集落ごとに異なる暮らしの在り方を見つめ、地域の個性や人々の価値観を尊重することで、もともと持っていた良さを活かし、強めることができる。前述したように、住民主体の地域づくりが発展した背景には、「集落」単位の「小さなコミュニティ」の存在が大きい。誰かが困っていたら、できることを手伝うのは当たり前。大和村ならではの日常があったからこそ住民主体の地域支え合い活動も活かされたと言えるのではないか。

3.果樹の村-大和村

大和村は、耕地面積が少ない中で自然条件・立地条件等を活かした「スモモ」や「タンカン」をはじめとする果樹栽培が盛んな「果樹の村」として広く知られている。

初夏に生産される「スモモ(花螺李:からり種)」は、日本一の生産量を誇り、皇室に献上をした実績もある。大和村産のスモモは一般的に知られている品種とは違い、果肉は赤く、ワインレッドに近い鮮やかな色をし、手のひらに収まるほど小さなサイズで食べると甘酸っぱい。ジュースやジャム、すもも酒といった加工品としても販売し好評を得ている。収穫時期は5月下旬ごろから6月中旬と短く、約2週間程度で終わってしまう。またデリケートな果実ゆえに島外市場に出回ることもなく、天候の影響等によってはすぐに店頭から姿を消してしまうため、幻のスモモとも言われている。

冬季には主に「タンカン」を生産している。奄美群島最高峰の湯湾岳の麓に広がる福元盆地は標高が300m以上あり、果樹栽培地として南西諸島では最も高く、タンカン栽培において理想的な環境を有している。気温や雨量、土壌等特有の風土によりひときわ美味しいタンカンが育つ。柑橘系の中では最も糖度が高く、奄美の冬を代表する柑橘系果物で、ジューシーな甘さと酸味の黄金バランスが特徴だ。

このほか、奄美の気候的特徴を活かした熱帯果樹として人気のマンゴーやパッションフルーツの生産も増えてきていて、ますます人を惹きつける。大棚地区には村の美味しいものを集めた物産館「大和まほろば館」がある。スモモやタンカンを使ったジャムやジュース等の加工品製造と販売の拠点となっており、特産品の販売を通じて地域の魅力を発信している。特におすすめは、ここでしか食べることができないスモモソフトクリーム。大人からこどもまで訪れる全ての人を笑顔にしてしまう人気商品だ。

4.魅力ある観光地としてより飛躍

大和村には日本全国、世界各地から多くの人々が自然を満喫するために訪れる。東シナ海に突き出た岬の「宮古崎(国立公園)」は観光スポットの1つ。NHKの大河ドラマ「西郷どん」のオープニングシーンのロケ地となり、岬から東シナ海へと遮るものなく広がる映像は圧巻で、聖地として多くの観光客が訪れる絶景ポイントだ。この岬からしか見ることができない一面に広がる低いリュウキュウチクが生えている特異な景観も合わさった景色は大きな魅力である。

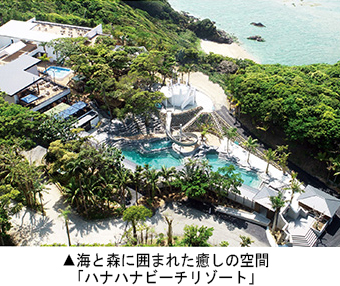

2024年4月、満を持して奄美大島初となる天然温泉施設「奄美温泉大和ハナハナビーチリゾート」がオープンした。海沿いの広大な敷地に施設が点在し、素晴らしいオーシャンビューの露天風呂、本格サウナや屋外プールのほか、地元の食材を利用した食事を提供するレストラン、宿泊ができるグランピング施設を備えている。奄美大島にこれまでなかったリゾート観光施設として、今後、さらに多くの人が訪れることが予想される。村では島内・島外と来訪者の属性を問わない集客効果が村内全域に波及するよう、「ハナハナビーチリゾート」と「大和村集落まるごと体験協議会(村外から来た方へ魅力的・感動的な体験の提供を目的に活動する村内の観光事業者からなる団体)」との連携を強化している。

奄美大島は、広大なマングローブ林、河口部に広がる干潟など、多様な環境に多くの固有種が生息・生育し、最高峰の湯湾岳(694m)の一帯は国の特別天然記念物アマミノクロウサギをはじめ希少動植物の宝庫でもある。

2025年4月には、「アマミノクロウサギミュージアムQuruGuru(くるぐる)」がオープン予定だ。思勝地区の環境省奄美野生生物保護センターに隣接するこの施設では、クロウサギの飼育展示とともに獣医師による怪我をしたクロウサギの治療の様子の見学等の来場者への環境教育の啓発を行う。また、研究用スペースも備える予定で、奄美の生き物を研究する研究者や学生の研究拠点施設としての機能も果たす。まさに見るだけではなく学べるミュージアムとなっている。施設名の「くるぐる」とは、奄美の方言で「黒々している」という意味だが、施設名は保護したクロウサギをこの施設から森へ戻し、親から子へ命がつながり、「ぐるぐる」と巡っていくようにとの願いが込められて名付けられたものである。ロゴマークは親子のクロウサギを表現している。

村では「くるぐる」への集客力を維持し続ける運営や企画イベント、SNSを中心とした魅力発信を行うとともに、施設内にあるカフェメニューの提供等の企画を鋭意検討中である。これらの取組は、大和村の新しい魅力を引き出し、野生生物と共存できる持続可能な村づくりや、地域の活性化につながることが期待される。

5.さいごに

今回、伊集院村長をはじめ多くの役場職員の方からお話を伺ったが、「小さくとも光り輝き続ける村」という将来像の実現をめざし、村発展のための事業を次々と実現させるなど、一人ひとりが地域と密着しながら日々の業務に取り組まれていた。今後は「アマミノクロウサギミュージアムQuruGuru(くるぐる)」の完成や「総合福祉構想(集落長屋構想)」の実現が見込まれるほか、道の駅構想もあると伺っている。これからも、持続可能なまちづくりに向けさまざまな展開が期待される大和村を見守っていきたい。

全国町村会行政部