兵庫県多可町/デジタル技術を活用し元気で健康な高齢者のまちへー公式LINEを活用したフレイル予防事業ー

▲クアオルト®健康ウオーキングヴァルトコース展望台から望む翠明湖

兵庫県多可町

3295号(2024年9月30日)

兵庫県多可町

ふくし相談支援課 山本 茂弘

●● ポイント ●●

|

1.多可町の概要

多可町は、中国山地(三国岳、千ヶ峰、笠形山、竜ヶ岳、篠ヶ峰など) の山々に囲まれた緑豊かな町です。自然豊かな場所で暮らしながらも神戸や大阪などの都市部に1時間程で行けるため、近年移住される方が増加しています。

また本町は、酒米の最高峰「山田錦」の発祥の地、7世紀後半から受け継がれる手漉き和紙「杉原紙」の発祥の地、そして国民の祝日「敬老の日」の発祥の地として、3つの発祥をもつ町として伝統を受け継いでいます。

近年では地域資源を活かしたまちづくり、都市との交流、特産品の開発、文化発信事業などユニークな取組が行われ、人の元気が集落や町の元気につながるよう「みんなが主役のまちづくり」を積極的に展開しています。

特に地域共生のまちづくりをめざし、住民による、住民のための住民研修会「コークゼミ・あったかは~とライン」を開催し、地域の中での「支え手」育成にも努めています。

2.健康意識を高める取組を

全国的に少子化と超高齢化は地域課題として、各自治体が競い合ってさまざまな施策を展開しています。本町も特に子育て施策、移住定住施策を中心に展開してきました。しかし、このことは若年者人口の奪い合いをしているだけで、一時的な増加は見込めても生活圏域や県広域レベルで考えると人口減少はあまり変わってはいません。

普通に生活をしていれば、誰しも年齢を重ね、心身の不調や認知面の不安などたくさんの課題を徐々に抱えていくこととなります。地域で自立して生活を送るためにも「健康」は全ての住民に必要なことです。「健康」については、関心層へのモチベーションをアップさせるだけでなく、無関心層へいかに普及啓発をするかが課題となっています。近年ウオーキングによる健康増進活動は活発化し、さまざまなアプリが開発されています。多可町においても隣接する自治体と連携し「健幸アプリ」を導入し、健幸ポイント事業を運営しています。歩数で簡単にポイントがたまる仕組みとなっているため、高齢者にとっても比較的簡単に活動ができ、たまったポイントを町内の商工会が発行する地域商品券に還元できることもあり、アプリ加入者は急増しているのが現状です。

あわせて、豊かな地域資源を活かし、クアオルト事業も展開しています。クアオルトとは、ドイツ語で「健康保養地」という意味であり、豊かな自然環境の中で、中長期の滞在による健康づくりが行える町をめざしております。クアオルト®健康ウオーキングというドイツ生まれの健康づくりの手法を用いて毎週火・木曜日に3km程度のウオーキングを実施しています。森林の中に入るコースや季節の名所を巡るコースなど19ものコースを設定し毎回専任ガイドが案内しています。ウオーキングへの参加は生活習慣病や認知症の予防だけでなく、心身の健康づくりや健康寿命の延伸に効果があると考えます。

3.介護予防事業の見える化を

以前から町で勧める介護予防事業は、普及啓発として集落の公民館等で「いきいき百歳体操」を住民主体の活動である通いの場「元気あっぷ広場」で拡げてきました。

また、住民の健康意識を高め、ご自身の健康に対し、セルフチェックしていただけるよう「見える化」にも努めてきました。

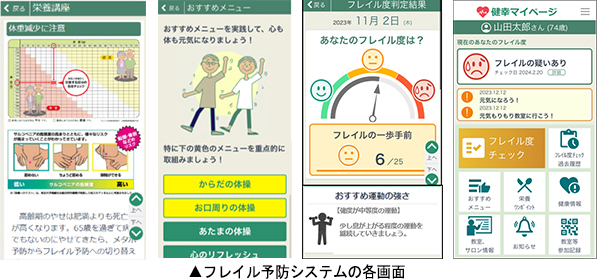

「見える化」として、介護予防事業で利用していた25問の生活機能基本チェックリストの回答や体力測定の結果から足腰年齢の数値化により、これまでの履歴と現時点のフレイル度について、管理システムを活用して高齢者に結果を提示し、みなさんに注意喚起してきたところです。

体力測定は現地での計測が必要ですが、基本チェックリストは実施時点の問診結果を活用してフレイル度を推し量ることができます。よって、現在のデジタル化社会にふさわしく、スマートフォン(以下「スマホ」とする。)等を活用すれば、いつでも計測ができるシステムを構築できないかと考え、調整を始めることとなりました。

フレイル対策は「元気あっぷ広場」をはじめ、さまざまな介護予防講座で取り組んでいますが、全高齢者、全地域で実施ができておらず、介入すべきフレイル対象者を早期に発見できていません。そもそも高齢者自身が心身の状態を把握していないため、気がついたらフレイルの状態もしくは要介護の状態となっていることが多くあります。

これは、高齢者自身が予防策として何をしたら良いのか分からず、何の対策もできていないのが現状です。よって、セルフチェックで、自身の健康状態への気づきを促し健康寿命の延伸につながるよう、また、できる限り簡単な操作、必要な情報の取得につながるような仕組みを検討しました。

たくさんの操作が必要なシステムでは結局使われなくなります。自身に役立つ情報をいつでも確認できるいわゆる「健康手帳」をスマホの中で保有できる仕組みについて検討を重ねました。

4.新たなデジタルツールの活用へ

公式LINEを活用したサービスの開発は、住民の利用度の高さと家族間でもその操作を教え合うことができることから高齢者も比較的参加しやすいと判断し選択したものです。

さらに、マイナンバーカードを活用することでマイナポータルサイトにあるご自身の情報を取得し、健康管理にもつなげていただくことが、これからのセルフチェックの「カタチ」ではないかとシステム開発を進めることとなりました。

また、新型コロナウイルス等の感染症対策を実施しながらフレイル予防にもつながる非接触型のフレイルチェックとなるよう調整しました。

これまでは介護予防事業の現場で単独のシステムを活用して生活機能のチェックを実施していたので、問診票を現場で確認しないとフレイル度の情報が確認できなかったことが、スマホを活用してチェックしてもらうことにより、いつでもどこでも確認できるようになりました。

そして、必要な運動や栄養バランス、脳トレーニングなど、おすすめメニューを表示することでご家庭での介護予防に対し、普及啓発が可能となりました。

また、専門職にとっても、フレイル情報が累積されることで、高齢者への早期介入ができるため、地域内でのフレイル講座は、課題に対するこれまでの対処的な支援から予防を意識したポピュレーションアプローチへと切り替えることが可能となります。

5.意外な落とし穴

令和5年4月、「元気あっぷ広場」参加者に対しアンケートをした結果、電話以外でのスマホの活用方法のうち6割がポイント活用事業の「健幸アプリ」を利用しているものの、LINE等のSNSの活用は3割に留まっていました。

携帯電話からスマホに機種を変更されてはいるものの、まだまだスマホの活用自体は難しいのが現状です。

「健幸アプリ」については、アプリをインストールしアカウントを初期設定さえすれば、スマホが万歩計となり、ポイントが蓄積されるため、難しい操作を必要としません。そのため、初期導入の支援ができれば継続した利用につながっています。

しかし、若年者と違いメールやSNSのように文字入力による会話を頻回にすることは、高齢者にはまだまだ煩わしさがあるようで、インストールした後も活用にはつながっていないケースが多く見られました。

また、高齢者向けスマホはさまざまな制限のできる機種もあり、その操作性も特異であることから指導する側のスキルも必要となっています。

今後もスマホ教室をエリアごとに展開し、超初心者コースを開催するなど、スマホの使い方を高齢者に対して丁寧に説明する機会を多く設ける必要があるように感じます。

これから先の高齢者は、スマホを活用できる人が徐々に増えてくることも想定されます。よって、今のタイミングで、身近な地域でスマホ教室を開催し、スマホの活用について、重点的に支援することがデジタルデバイド対策に加え、高齢者が健康で暮らし続けることにつながりその結果、これから起こりうる介護人材不足への対応にもつながると考えます。

6.これからの地域づくりへ

高齢者個人がセルフチェックできるようになれば、より、ご自身が健康に気をつけ、介護予防にも取り組んでいただけると思います。

地域の中で、高齢者が活発に活動できるようになれば、新型コロナウイルス感染症が第5類へ緩和されたことで、社会参加する機会も元に戻ってきます。いきいき百歳体操による地域の介護予防の通いの場が、これまで以上にお互いを気遣い、気配りができる心の余裕も生まれてくると思います。

お互いを気にし合う適度な距離の関係性が保てることで、地域の中の絆づくりにもつながると思います。

公式LINEによるフレイル対策は一つのきっかけであり、これからの地域づくりのツールの一つになればと切に願います。

また、公式LINEのリッチメニューを見直し、今回「暮らし」、「健康・観光」、「防災」のタブを追加し、住民への周知方法も改善し、町から発信する情報を入手しやすくしました。

これからはデータ活用の時代ですので、さまざまな情報を分析し、その情報を住民にお伝えできるように努めていきたいと考えています。

兵庫県多可町

ふくし相談支援課 山本 茂弘