宮城県大河原町/Well-being なまちづくりを目指して

▲韮神堰

宮城県大河原町

3289号(2024年8月5日)

宮城県大河原町長

齋 清志

町の概要

一目千本桜のまち

大河原町は、宮城県の南部に位置し、日本さくら名所百選に選ばれた「白石川堤一目千本桜」には、毎年全国から多くの人たちが訪れます。令和5年は、白石川堤に植樹してから100年の記念の年となりました。

白石川の澄んだ青色、千本桜の華麗な淡紅色、蔵王連峰に残る雪の白色、これら三層が織り成す景色は町の誇りです。

一目千本桜のまちが目指す将来ビジョンは、

「ひと・まち・桜が咲き誇る先進のまち」としています。また、まちの誇りを未来につなげるために『千本桜を千年先へ』のスローガンのもと、新たな賑わいの創出や文化の伝承を図りたいと考えています。

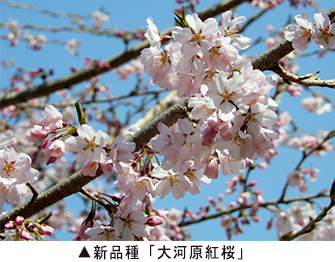

まちの名前が入った新品種の桜を開発

令和4年4月に、公益財団法人日本花の会より、新品種の桜『大河原紅桜』(オオガワラベニザクラ)として認定を受けました。この新品種は、町が委嘱している樹木医が人工交配を行い育成したものです。今後、新たな町のシンボルとなることを期待しています。

『中心性・拠点性・利便性』のあるまち

2市7町の広域エリアとする仙南地域(仙台南地域)の中心に位置し、多くの官公署が存在するとともに仙南地域唯一の大河原商圏として商業・サービス業が発展してきたまちで、コンパクトで住みやすいまちとしても評価されています。

健康づくり事業・介護予防事業の取組

1.健康意識の高いまち

(1)健康寿命の延伸

大河原町の令和2年度の「健康寿命」は、男性が81.63歳で宮城県内第3位、女性が86.49歳で県内第2位となっています。75歳以上の後期高齢者の平均寿命から健康寿命を差し引いた「不健康な期間」は、男女とも最も短く県内第1位となっています。

その背景には、コンパクトで平坦な地形に医療機関が充足していることが要因の一つとして挙げられます。町民が歩いて通える距離にかかりつけクリニックが点在しており、体調がすぐれないときは早期に受診するなど、町民の健康意識は高いといえます。

また、令和4年度後期高齢者医療健診受診率は54%と県内第2位となっており、近年50%前後の受診率が多く常に上位であります。

本町の総人口は23,578人でうち65歳以上の高齢者は6,685人(いずれも令和5年1月1日住民基本台帳データ)で、県内35市町村の約2/3が高齢化率30%以上の状況の中で本町は28.4%となっておりますが、毎年度着実に高齢者人口は増え続けている状況にあります。そんな中にあって、介護保険認定率は13.4%(令和5年4月末)と県内平均よりも低く推移しています。高齢者の健康意識の高さに加え介護予防事業の取組の成果と考えています。

(2)町内医療機関の協力

医療資源は、310床34科の診療科目がある急性期病院のほか、16カ所のクリニック(うち1カ所は在宅診療、1カ所は夜間初期急患センター)と14カ所の歯科医院、19カ所の調剤薬局があります。

町で実施している健診事業や健康指導、介護予防や在宅医療介護連携事業と、さまざまな事業に柴田郡医師会、仙南歯科医師会、仙南薬剤師会に協力をいただいています。

定期受診時に気になる患者さんがいれば、本人同意のうえで、健康推進課の保健師や福祉課内に直営で設置している地域包括支援センター専門職へ直接医療機関から電話連絡が入ります。早期介入と早期対応が町民の健康状態の悪化防止につながっています。

(3)歩きたくなる仕掛け

コンパクトで平坦な地形を活かしたウォーキングイベントが好評です。教育、福祉、保健の各分野で実施されています。

「歩いて健幸システム」は、40歳以上の町民を対象に、専用歩数計を持ち歩き、歩数を随時見られる仕組みです。歩数にポイントをつけることで歩くことへの動機付けとなっています。

専用ホームページには、推奨する27のウォーキングコースがアップされ、月歩数ランキングを発表しています。自然の四季折々の変化を味わいながら歩く生活習慣が、暮らしに根付いています。

健康であることが第一であり幸せにつながる「健幸」(けんこう)という思いを町民と共有し、健康長寿で幸せに暮らせるまちを目指しています。

(4)スポーツまちづくり推進課の新設

日常のさまざまな体を動かすことをスポーツととらえ、町民だれもがスポーツから生まれる楽しさや喜びが感じられる環境づくりを進めています。令和5年度に教育委員会所管の「スポーツに関すること」を町長部局の所掌事務として条例を制定し、スポーツまちづくり推進課を設置しました。

子どもから高齢者まで年代を問わずスポーツの意識の普及、体を動かす活動・スポーツに触れる機会を増やしています。スポーツを通じた人と人との交流の創出が「スポーツを活用したWell-beingなまちづくり」の実現、町民の活力増進につながっています。

2.地域を巻き込む介護予防事業

(1)介護予防は地域づくり

介護予防事業は町保健師が中心となって推進しています。また、リハビリ専門職(宮城県理学療法士会、宮城県作業療法士会)が事業の企画段階から介入、町民向けの講義や支援者の指導、事業評価等にご協力をいただいております。

地域包括支援センターでは、平成27年度から「介護予防サポーター養成講座」を開催し、受講後は、介護予防サポーターとして、地域の中につながり、ボランティア活動を現在も実践しています。平成30年度には、名称を「介護予防サポーター」から「はつらつメイト」と変更しました。そこには、「支援する側」「支援を受ける側」と区別をするのではなく、介護予防に一緒に取り組む「仲間(メイト)」であることを意識しての変更でした。

はつらつメイトは、現在週1回の通いの場「スポカフェ」の運営を継続しています。毎回15名~20名が参加し、最高齢者は98歳、歩いて駅前の商業施設に集まってきます。ご当地体操「コツコツ体操」や「ロコモ体操」を中心に一緒にからだを動かします。

その他、町社会福祉協議会では、いきいきふれあいサロン活動支援、健康推進課では、地区保健協力員が行う健康教室の支援を継続的に行っています。

また、認知症の人やその家族や地域住民だれもが集える「認知症カフェ」の開催も活発です。令和5年度現在で、月曜日から土曜日まで町内7か所の会場で毎日開催されています。

地域に数多くある「通いの場」は、歩いて通える小単位の介護予防の拠点となっています。そして、通いの場に参加することは、高齢者の生きがいにつながります。また、顔の見える関係性づくりは、住民同士の助け合いや見守りにもつながっています。

合言葉は、「きょうよう・きょういく」

教養と教養と教育は大切です、地域で暮らし続ける介護予防の視点では、

「今日用事がある」「今日行くところがある」、通いの場に参加することが介護予防であり地域づくりとなっています。

毎日の暮らしがいきいきと楽しくなるために、自分に合った通いの場につながることを啓発しています。

(2)コロナ禍の介護予防活動

コロナ禍は、地域でつくり上げたつながりを途絶えさせ、高齢者の心身にさまざまな影響をもたらしました。

全ての介護予防事業が急停止せざるを得ない状況、通いの場における対面での活動が難しく苦しい時期が続きました。

そんな状況下では、セルフケアの視点を強める思考転換を行い、事業展開を行いました。はつらつメイトのSNSでのつながり、オンラインミーティング、情報誌の発行、ご当地体操DVDの貸し出し、ラジオ体操の推奨等々。

一般介護予防事業個別方式

一般介護予防事業における「介護予防普及啓発事業」は、65歳以上の介護認定前の高齢者を対象に、介護保険デイサービス事業所6カ所に個別方式という形で事業委託をしています。大河原町の独自の取組で、デイサービスの空スペースを活用し、送迎付きで週1回通える事業がコロナ禍でも活動継続ができました。

家事で元気アップ

外出自粛期間中には、毎日の家事に焦点を当てた介護予防啓発に取り組みました。

リハビリ専門職と家電製品アドバイザー、はつらつメイト、生活支援コーディネーター、ヘルパー事業所等が「掃除編」「買い物編」の研修会を行い、家事動作の工夫や実際に取り組んだ家事の消費カロリーを歩数換算したパンフレットを作成しました。

ウォーキングが積極的にできない期間は、家事をすることでウォーキングと同じ運動効果が得られることなどを住民とともに理解を深めました。

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施における取組

令和2年度から健康推進課と福祉課が組織横断的な連携を開始しています。

対象は75歳以上の後期高齢者のかたです。後期高齢者医療保険で実施した健康診査データや、KDBシステム(国保データベースシステム)や町独自のアンケート等を一体的に分析し、大河原町の高齢者の実態と健康課題を把握し、高齢者の健康の保持増進と健康寿命の延伸を目指しています。

令和5年度は、高血圧・糖尿病で治療しているかたが重症化しないための個別指導(ハイリスクアプローチ)と、フレイル予防を多職種で通いの場に介入(ポピュレーションアプローチ)し、フレイル予防健康教室を実施しています。地域にある既存の通いの場を対象に、住民のニーズに合わせた開催回数と内容で事業展開、計10カ所実施(新規5カ所、継続5カ所)延べ274名が受講しています。

元気アップフェア in おおがわら

フレイル予防の講演会を町民向けに開催しています。オンラインを活用して、自宅や介護施設からも視聴できるハイブリッド形式で開催しています。

フレイル予防の講演会を町民向けに開催しています。オンラインを活用して、自宅や介護施設からも視聴できるハイブリッド形式で開催しています。

会場では、参加型の体力測定やフレイルチェック、認知症カフェでの手作業体験が好評です。参加者は日頃の運動成果を数値で確認、フレイル予防のセルフマネジメントに活かしています。

(3)これからの介護予防

新型コロナウイルス感染症が5類感染症になった令和5年5月以降、介護保険要介護要支援申請の件数が急増しています。本人の暮らしを心配する家族からの相談申請が多く、転びやすくなった、閉じこもっている、コロナ感染後の体力低下、車の運転をやめて外出困難になった等、連日相談が続いています。

そして、第9期介護保険事業計画のアンケート調査結果(介護予防・日常生活圏域ニーズ調査)の傾向分析では、要介護リスクで一番割合が高かったのが、「うつ傾向35.5%」です。町内の元気な高齢者の1/3以上がうつ傾向にあることが分かりました。

続いて「転倒リスク28.2%」、「閉じこもり傾向17.1%」、「運動器の機能低下リスク13.0%」です。そして、独居高齢者が多いのも大河原町の特徴です。地域や社会資源につながっていない高齢者も一定数潜在している可能性があります。

誰もが住み慣れた地域で自立して暮らしていきたいと願う一方で、家庭内や地域での役割の減少や消失、思うように身動きできなくなった心身機能への衰えを感じたとき、誰もが老後の不安感があると思います。

今後、こころの健康が暮らしを活発にする原動力となると考えています。そのためには、毎日の暮らしの支えになるような、気持ちを明るくするような「活動」を持つ、「生きがい」や「役割」を持つ、「やりたい」「やってみたい」社会活動が選択できるような介護予防活動に向けて動き出す必要があります。

セルフマネジメントは介護予防の効果を高めると言われています。こころと体が動く目標設定が鍵です。「介護予防手帳」を活用し、自己実現をスモールステップで取り組めるように町民の暮らしに寄り添いたいと思います。

今年度、地域で暮らす元気高齢者に向けてもさまざまな通いの場で、「介護予防手帳~私のプラン~」を活用し、生きがいにつながる「作業」「活動」に打ち込めるサポートを行っていきます。

「こころが動けば身体も動く」、高齢者一人ひとりの目標と実践が、介護予防につながり、地域力を高めると信じています。

(4)重層的支援体制整備事業の取組

地域共生社会を目指し、令和5年度から「重層的支援体制整備移行準備事業」がスタートしました。

生活困窮、貧困、8050問題、ヤングケアラー、支え合い機能の低下、社会的孤立…小さな町にも社会環境の複雑化、多様化、孤独化の影響が深刻になっています。

これまでの社会保障や福祉政策(こども・障害・高齢・生活困窮の制度や分野)だけでは対応しきれない状況に陥っている人が多数います。福祉課内にコーディネーターを配置し、「属性を問わない相談」をワンストップで受け止め、庁舎内連携と多機関協働のコーディネートを実践しています。本年度はひきこもり支援や就労支援につなげる参加支援にも取り組んでいきます。

制度や分野を超えて、住民一人ひとりの暮らしを地域全体で支える「地域づくり」は、まだまだ道の途中です。刻一刻と社会情勢は変化していきます。状況の変化に柔軟に対応し、日ごろの地域ネットワークを活かして、「心身と社会が健康で幸福な状態が継続する」

「well-beingなまちづくり」を目指していきます。

高齢者は老いへの不安と日々戦っています。地域とのつながり、通いの場とのつながり、人と人とのつながり、社会とつながることで、心身の健康状態がより良い状態になって欲しいと切に願っています。

「well-beingなまちづくり」を未来へとつなげていくために

大河原町長 齋 清志