三重県木曽岬町/地域BWAを活用した安全・安心なまちづくり

▲平坦な輪中地区

三重県木曽岬町

3335号(2025年10月6日)

三重県木曽岬町

危機管理課 伊藤 規生

|

● ポイント ●

|

1.木曽岬町の概要

当町は、三重県の北東端、木曽川の河口部にある町で、三重県と愛知県の県境に位置しています。住所表示は三重県桑名郡木曽岬町、平成の大合併以降、桑名郡に属している唯一の自治体です。

大都市名古屋市の近郊に位置していることもあり、愛知県に通勤、通学されている方も多く、なにより、三重県側とは木曽川で隔てられ、逆に、愛知県側とは陸続きであることから、町民の多くが主たる生活圏を愛知県としています。

町の面積は15.74km²と非常にコンパクトな町であり、町全体が海抜0m以下の堤防に囲まれた低平地であるという特徴を有しています。

人口は令和7年5月末現在で5,859人、名産品である「トマト」は、三重県で最も生産量が多く、その中でも、特に水分や肥料を調整した高糖度の「とまリッチ」は人気があります。また、町のキャラクター「トマッピー」もその名のとおりトマトをモチーフにしています。

小中学校はそれぞれ1校ずつ。町内を走る公共交通は、町が運営しているコミュニティバスのみで、都市近郊ではありますが、高層建築物が少ない農村地域であり、絵にかいたような「都会に近い田舎」です。

2.特徴を生かしたまちづくり

まちづくりを進めるにあたって、改めて町の特徴を振り返ると海抜0m以下の小さな平坦な地形であることが挙げられます。田舎なのに山がない、そんな特徴をメリットとして生かしたまちづくりを模索していたところ、町の中心部に1基あったBWAと同じ高速無線通信であるWiMAXの更新時期を迎えることとなりました。

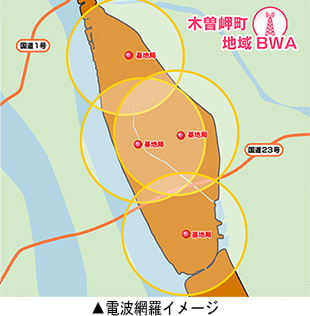

その更新にあたり、地元のケーブルテレビ局((株)CTY)との協議の中で、WiMAXを市町村単位でサービスを提供する地域BWAに変更できること、地域BWAの通信距離は1.5㎞以上あること、また、基地局1基で町の面積の半分近くをカバーできることから、町全体をカバーするための基地局を検討した結果、あと3基追加整備することで町内全域を地域BWAで網羅できることが分かりました。

※地域BWA(Broadband Wireless Access)とは、地域の公共の福祉の増進やデジタルディバイド(条件不利地域)の解消を目的として導入された2.5GHz帯の電波を用いた免許制の電気通信業務用の無線システムです。

平成29年当時、町全域を地域BWAで網羅している自治体は全国でもなく、町内全域を電波エリアとすることで、すべての町民の皆さんが「平等・公平」なサービスを享受でき、平等・公平だからこそ幅広く多目的な取組を実施できるようになるため、どのようなサービスを提供できるのか何度も議論を重ねました。

3.地域BWAの活用状況

さまざまな可能性がある地域BWAを活用したサービスメニューを考える際のキーワードとして「安全・安心まちづくり」を設定して、生活に直結した「防災」「防犯」「公共交通」「子育て」分野における安心感の形成と住民満足度の向上を図ることをめざし、検討を進め、令和2年度より次のサービスを提供しています。

「防災」では、指定避難所(9カ所)に公衆Wi-Fiを設置し、災害時においても混線しにくい安定した通信手段を確保しています。これは地域BWA電波をWi-Fiに変換する機器とアクセスポイントを設置するもので、安価に整備することができました。

また、主要水路や船着き場に水位監視カメラを設置し、ケーブルテレビのアプリを使って水位を確認できるサービスを提供しています。当町は、降った雨を町の中心部を縦断する中央幹線排水路に集約し、排水機場による機械排水を行っており、台風や集中豪雨で排水ポンプの処理能力を上回る降水量になると、排水路の水位は短時間のうちに上昇するため、中央幹線排水路や船着き場に水位監視カメラを設置することで、大雨の中、危険を冒して現場まで見に行くことがなくなり、家の中に居ながらリアルタイムで水位の状況を確認することができます。

「防犯」では、防犯対策安心サービスとして、町内の主要道路や公共施設等に防犯カメラを設置し、「犯罪者を入れない、犯罪者を逃がさない」環境を構築しています。

輪中地帯である当町は、町内外の連絡道路がわずか13カ所のみであるため、この連絡道路すべてに防犯カメラを設置し、また、カメラを設置する場所の選定にあたっては、交通危険箇所や登下校防犯プランにかかる緊急合同点検により抽出された通学危険箇所なども考慮し、現在27カ所に設置しています。

防犯カメラ映像については、運用規程を定め、基本的に職員が見られないようにするなど、厳重に管理しており、警察から依頼があれば、映像データを提供しています。

「公共交通」では、自主運行バス運行状況通知サービスとして、町が運営するコミュニティバスの位置情報をケーブルテレビやWebサイトで確認できるサービスを提供しています。

当町のコミュニティバスは、年間の利用者数が約14万人と全国的に見ても非常に高い乗車率であり、交通事故や車両故障、道路渋滞によって運行に遅延が発生すると、多くの方の生活に影響が出てしまうため、バスの町内各所に設置したセンサー通過情報を活用して利用者に運行状況をリアルタイムに提供することで、バスのより一層の利便性の向上に取り組んでいます。

また、町内には鉄道がなく、最寄り駅はお隣の愛知県弥富市にあることから、最寄り駅でバスの始点・終点である近鉄弥富駅まで地域BWAを網羅するにあたっては、弥富市にも協力をいただいています。

町Webサイトのコミュニティバス位置情報へのアクセス数は年間15,000件前後あり、利用者自身でバスの位置情報を確認できるようになったことで、バスの運行にかかる電話での問い合わせは大幅に減少しました。

なお、コミュニティバスの車内では、地域BWAを生かしたFree Wi-Fiを提供しています。

「子育て」では、子ども・高齢者みまもりサービスとして、希望する小学生に無償でビーコン(発信器)を貸し出し、ビーコンを持った児童が登下校時に町内各所(町主要道路や通学路に79カ所)に設置したセンサー付近を通過すると、保護者はその情報をアプリで確認することができるサービスを提供しています。

また、有償になりますが、高齢者を含む大人も利用することができるため、高齢者のみまもりサービスとしても利用されています。

これらのサービス提供以降、実際に、防犯カメラ映像の提供が警察の捜査や、ビーコンの情報が居場所が分からなくなったこどもの発見に役立っており、当町がめざす「安全・安心なまちづくり」の実現に向けて、その効果を実感しているところです。

4.今後の地域BWA利活用の検討

防犯対策安心サービス(防犯カメラ設置)と子ども・高齢者みまもりサービスについては同一機器にて整備し、それらで整備した機器を自主運行バス運行状況通知サービスでも利用することで有効活用ができていると考えていますが、現在提供している地域BWAによるサービスだけではなく、新たな技術やサービスを的確に把握し、地域BWAを基盤とした住民サービスをより一層便利なものに発展させるため、令和元年に産学金官が連携し、木曽岬町IoT推進ラボ(通称:きそラボ)を立ち上げ、地域BWAの利活用に関する検討のほか、ICT・IoTに関する次世代人材の育成などにも取り組んでいます。

今後もICT・IoTの先進技術を活用した施策の一層の推進を図るため、教育や農業、医療・健康管理分野など更なる電波の利活用を進め、住民が木曽岬町ならではのメリットを感じられるまちづくりに取り組んでいきたいと考えています。

三重県木曽岬町

危機管理課 伊藤 規生