福岡県大木町/地域から地球を救う─大木町発・循環型社会モデル

▲筑後平野が広がる大木町

福岡県大木町

3334号(2025年9月29日)

福岡県大木町

総務課

暮らし・農業・エネルギーをつなぐ循環のまち・大木町の挑戦

福岡県南部、筑後平野の中央に位置する人口約1万3千人の大木町。農業を基幹産業とするこの町では、資源の地域内循環と環境への配慮を町民とともに徹底し、「燃やさない・埋めない」を基本とした“循環型社会”の構築に挑戦してきました。

バイオマス、リユース、再生可能エネルギー、そして住民協働。小さな町だからこそ可能となった取組は、持続可能な地域づくりを模索する全国の町村に大きなヒントを与えるものです。

「もったいない」から始まった“ゼロ・ウェイスト宣言”

2008年、大木町は「もったいない宣言(ゼロ・ウェイスト宣言)」を発表。「燃やさない・埋めない」を理念に、ごみの発生抑制と再使用を最優先とする姿勢を明確にしました。町民一人ひとりの「もったいない」の意識が、町全体の循環力を支えています。

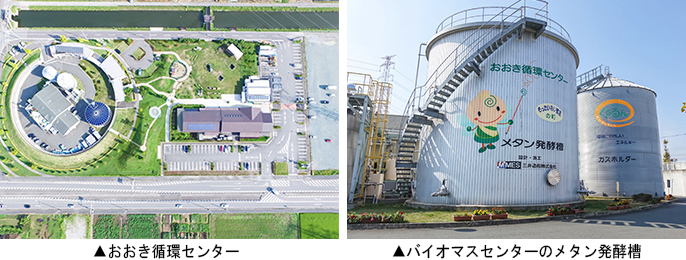

生ごみ・し尿がエネルギーと肥料に変わる「おおき循環センター」

町の資源循環の中核を担うのが、2006年に稼働した「おおき循環センター(愛称:くるるん)」。家庭や事業所から出される生ごみやし尿、浄化槽汚泥などの有機性廃棄物を受け入れ、メタン発酵によりバイオガスを生成。これを活用して、施設内で使用する電力の約7割を賄っています。いわば“ごみをエネルギーに変える”先進的な仕組みです。

さらに、発酵後に残る消化液は、有機液肥「くるっ肥」として町内の農家に無償提供されています。液肥は環境負荷が低く、散布料金も安価なため、農業経営における肥料コストの削減にも貢献しています。環境と経済の両立を実現する、持続可能な農業の実践モデルといえます。

給食にも循環の輪─地産地消の好循環

この「くるっ肥」で育てられたお米「環のめぐみ」は、町内すべての小中学校の給食に提供されているほか、町民も購入可能です。家庭の食卓にも“循環”が根づき、日常の中で環境意識が自然と高まる仕組みができています。

こどもたちは、自分たちの出した生ごみが肥料になり、その肥料で育った米を食べるという「食の循環」を実感しながら学んでいます。こうした“見える循環”は、環境教育の観点からも大きな価値を持っています。

さらに、町内の小中学校の新入生に「環のめぐみ」を贈呈しており、循環の仕組みを体験としてこどもたちに届ける取組も進めています。

「27品目」に細分化されたごみ─徹底した分別とリユースの場づくり

大木町の高いリサイクル率の背景には、住民によるきめ細かなごみ分別の取組があります。資源ごみは、缶・ビン・ペットボトル・古紙・衣類・乾電池・小型家電など、実に27品目に細分化され、町内の各所で定期的に回収されています。

2011年には全国に先駆けて使用済み紙おむつの分別回収を開始。プラスチックごみに関しても、容器包装や製品プラを一括回収するなど、リサイクル推進の環境が整備されています。

また、町内の「環境プラザ」には、住民が直接ごみを持ち込める施設とともに、「リユースプラザくるくる」も併設。不要品の再販売やおもちゃ病院の開催など、楽しみながらリユースの意義を学ぶ場が提供されています。これにより、リユースが暮らしの中に自然と定着しつつあります。

さらに、高齢者世帯などごみ出しが困難な方々への支援にも取り組んでいます。地域の見守り活動と連携し、戸別収集やごみ出しのサポートを行うことで、誰もが無理なく循環に参加できる仕組みづくりを進めています。助け合いの文化と循環の仕組みを融合させることで、真に持続可能な地域社会の実現をめざしています。

小さな町の大きな成果─高リサイクル率の実現と全国的な評価

こうした長年の積み重ねが実を結び、2012年度にはリサイクル率63%を達成。焼却ごみの割合も約4割まで削減されました。現在も持続可能な取組によって、高水準を保っています。2020年には環境省「第8回グッドライフアワード・優秀賞」に、2017年には総務省「ふるさとづくり大賞・地方自治体表彰」に選ばれるなど、その取組は全国的にも高く評価されています。

浄化槽の普及で水環境も守る

大木町では、地形的な特性や将来の維持管理コストを踏まえ、下水道整備は行わない方針としています。そのため、公衆衛生の確保と生活排水による水環境への負荷を軽減する手段として、分散型の浄化槽による処理を積極的に推進しています。町では、設置費用への補助制度を設けており、保守点検の徹底や啓発活動にも力を入れています。

町内の一般家庭の約95%の世帯が加入している「大木町合併浄化槽維持管理協会」では、専門的な維持管理を一括して行う体制が整えられており、住民の負担軽減と浄化槽の適正な機能維持に寄与しています。

こうした分散型処理の仕組みは、町内の約14%を占める堀が張り巡らされた地理的特性にも適しており、安全で清潔な生活環境の確保と水資源の保全を両立する、環境負荷の少ない地域づくりを支える重要な役割を果たしています。

「未来は地域から」─住民が主役の資源循環社会

これらの取組の本質は、単なる制度やインフラ整備ではありません。大木町の循環型社会を支えているのは、町民一人ひとりの行動と価値観です。

行政、学校、事業者が連携し、「もったいない」の精神を地域全体で共有する中で、環境意識が自然と育まれています。教育現場では、環境に関する学びが積極的に取り入れられ、こどもたちが循環型社会の担い手として育っています。こうした意識の継承が、町の取組を一過性のものではなく、未来へとつなげる強固な基盤となっているのです。

新たな挑戦─きのこ産業 × 廃菌床 × スタートアップ事業

大木町は、菌茸類の一大産地としても知られています。きのこの生産過程では大量の「廃菌床」が発生し、その処理が長年の課題でした。

そこで新たに始まったのが、カブトムシの幼虫を活用したスタートアップ事業です。幼虫は廃菌床を効率的に分解し、土壌改良材として再利用することが可能です。これにより、きのこ産業の廃棄物処理コストを削減するだけでなく、地域農業の資源循環にも新たな道を拓きます。

さらに、このスタートアップ事業は環境教育や観光資源の活用も視野に入れており、こどもたちにとって身近なカブトムシを通じて「循環」や「生物多様性」の価値を楽しく学べる仕組みづくりが進んでいます。廃棄物を資源に変え、昆虫が地域産業と教育を結びつける挑戦は、大木町らしいイノベーションといえます。

スポーツとの連携─ソフトバンクホークスとつくる食循環ループ

2025年、大木町は福岡ソフトバンクホークス株式会社と「持続可能な循環のまちづくりに関する連携協定」を締結。HAWKS ベースボールパーク筑後の選手寮や売店などから出る生ごみを回収し、液肥で育てられた農作物を選手たちの食事に提供するという「食の循環」生ごみリサイクルループが始まりました。

自治体とプロスポーツ球団がタッグを組んだこの取組は、全国的にも珍しい好事例として、今後の波及が期待されています。

地域を支えるもう一つのスポーツ連携─ルリーロ福岡

同じく2025年、大木町は地域密着型のプロラグビーチーム「ルリーロ福岡」とも連携を深めました。クラブからは地域おこし協力隊として選手やスタッフが派遣され、学校訪問や地域イベントでの交流を通じて、町民とスポーツの距離を縮めています。

また、商工会や町内事業者とのマッチング支援、課題解決型のプロジェクト推進にも取り組んでおり、単なるスポーツ振興にとどまらず、地域産業やまちづくり全体を支える存在となっています。こどもたちがトップアスリートと触れ合うことは、環境意識や地域への誇りを育む貴重な機会ともなっています。

「未来は地域から」─関係人口とともに育む循環社会

こうした環境施策や地域づくりの取組は、町の外から多くの人を引きつけ、今では大木町に関わりを持つ「関係人口」の広がりが地域の力となりつつあります。

大木町では、くるるんをはじめとした循環型社会のモデルに共感し、視察や研修に訪れる行政関係者、学生、研究者、環境NPOなどが年に1千人規模に上ります。

こうした多様な関係人口の存在は、町の取組に対する外からの視点を取り入れることで、地域の価値を再発見し、施策のブラッシュアップにつなげる役割も果たしています。

一方で、関係人口とのつながりを一過性のものにせず、継続的・発展的な関係として育てていくためには、町としての受け入れ体制や関係づくりの仕掛けが重要です。大木町では今後、地域内外の人材をつなぐコーディネーター的な役割を担う人づくりや、町の取組を可視化・発信する情報発信力の強化、さらには、関係人口と地域住民との対話や協働の場づくりが求められています。

小さな町の挑戦が照らす未来

ごみゼロに始まり、きのこ産業とカブトムシを組み合わせたスタートアップ事業、そしてソフトバンクホークスやルリーロ福岡とのスポーツ連携へ。大木町は「循環」をキーワードに、暮らし・農業・エネルギー・教育・スポーツを結び直しています。

小さな町が積み重ねてきた歩みは、全国の町村に「地域から地球を救う」可能性を示し、未来を拓く羅針盤となるはずです。

福岡県大木町

総務課